最後の理科授業

高等部3年の生徒たちにとって、今日が最後の理科の授業でした。 生徒たちからのリクエストがあった実験を行いました。 「バナナの実験」ではバナナをそのままと温めたのでは味などに違いがあるかを自分の味覚を使って確かめました。 写真1 その日の実験に使う材料や道具が一人ずつトレーにまとめられています。 写真左側に普通に見えるバナナの皮、右側にやや黒ずんだバナナの皮が映っています。写真2 バナナを温めた電子レンジです。メモリが手で触ってわかるよう、綿棒とシールで印をつけています。

理科室中、甘い匂いが漂っていました。 生徒の感想は、「温めたほうが甘い」「温めたほうは焼きイモのような味」「温めないほうが好き」などでした。 バナナのほかに、ワサビに砂糖を混ぜたらどんな味になるか、も実験していました。 全然辛くなくなるそうです、不思議ですね。 バナナには、「アミラーゼ」という物質が入っていて、35℃から40℃くらいに温め続けると、甘くする物質が増えるのだそうです。 最後に、これまで高等部で受けた理科の授業を振り返り、生徒たちは、自分たちのリクエストを取り入れた実験がたくさんあって 楽しかった、とか知識が増えてよかった、など話していました。 卒業式まであと1週間と1日です。

中学部体験

小学部6年の児童が、4月からの中学部進学に備えて、授業の体験に参加しました。 写真1 体験授業「美術」で4人の児童生徒が作った作品です。 伸縮性のあるカラフルな布製の輪を思いのままにつなげ、友達同士のものをさらに思い思いにつなげました。見ても触っても楽しい作品になりました。タイトルは「つなげよう友達の輪」です。 写真2 作っているところです。みんなでどんどんつなげていきました。 一緒にやっている感がすごいです。

沖縄の風

音楽クラブでは、来週の卒業を祝う会に向けて、「海の声」を練習しています。 職員の知り合いの三線の先生に来ていただき、アドバイスをいただきました。 写真1 三線の演奏も取り入れて、本物らしい仕上がりぶりです。先生には、「三線は歌声と一緒に響く感じがとてもよい音色なので、音の大きさを調節するとよい」と教えていただきました。 写真2 海の音も楽器で作っています。傾け具合が意外に難しそうです。

写真3 先生と本校の音楽教員の演奏を鑑賞しました。沖縄の風が流れてくるように感じられるひと時でした。

曲は「島人ぬ宝」、以前合奏したことのあるおなじみの曲で、合いの手の「イヤササ」はばっちりそろっていました。

解剖

高等部の理科では、鶏の心臓の解剖に挑戦しました。 鶏は人間の心臓と同じように4つの部屋に分かれていて、太い血管から血液が出たり入ったりするそうです。 写真1 鶏の心臓が大きく描かれた絵と実験の手順が黒板に貼ってあります。ガラス棒を通して心室から大動脈、大動脈から血管に通ることを確かめました。 また、ストローで空気を吹き込むと心房が膨らむように動くことが確認できました。

津商業高校との交流

毎年1回、この時期に津商業の生徒の皆さんが本校に来てくださいます。 今日は、盲学校の高等部生徒がこの日のために考えた4つの活動に分かれて楽しい時を過ごしました。 写真1 ボッチャチームは、高等部の生徒が津商業のみなさんに実際のコートとボールを使いながらルールの説明をしました。写真2 終了後の得点判定、全員がボールの近くに寄って、目や手、定規などを使ってジャックボール(白い球)に最も近いのはどのボールか確認しています。

写真3 パーキンス(点字タイプライター)グループでは、盲学校では学習に毎日のように使うパーキンスの使い方の説明をしていました。

初めてパーキンスや点字に触れる津商業の生徒の皆さんに、わかりやすく説明するのに苦労していましたが、 津商の皆さんからも、わからないことを質問したり、「できました」と言葉に伝えてくれたりするなど、 お互いに少しずつやり取りのコツをつかんでいました。 写真4 点字用紙を正しくセットできているかどうか、一人一人の席を回って確認しています。

写真5 音楽チームは、トーンチャイムなどで、みんなで合奏をしました。 初めてとは思えないくらい、すぐにメロディーを奏でることができていました。

写真6 ゲームチームは、お互いにクイズを出し合ったり、カードゲームを楽しんだりしました。

盲学校からは、他県の盲学校とのオンライン交流で教えてもらったネタなども出題されていました。 「UNO」のカードには、点字テプラで数字や記号が表記してあり、盲学校生と津商業生が一緒に楽しむことができました。 同じ高校生としてどちらの生徒も楽しんでいていい感じでした。 またいつか、会えるといいですね。

スープづくり

廊下にとてもいい匂いが漂ってきました。 小学部の児童たちが、「おなべおなべにえたかな」という絵本の世界を体験するため、 スープづくりに挑戦しました。 写真1 お鍋で、切った野菜をぐつぐつ煮ています。写真2 スープを作りながら、絵本でスープが出来上がっていく様子を確認しています。

児童たちは点字に打ち直したもので、お話を確認していきます。 スープはとてもおいしくできたそうです。

ひだまり教室で

2月17日のひだまり教室は、親子のつどいと合同で、お友だち4人が集まりました。 毎週来ているひだまり教室のお友だちは、少しお姉さんになって、久しぶりに会う友だちに やさしくしてくれていました。 写真1 大好きなふわにゃん、見つかって大喜びです。写真2 ふわにゃんが隠れていたのは、たくさんのボールの中でした。

写真3 カレンダーにシールを貼って、予定を確認しています。 1週間や1か月の見通しが、しっかり持てるようになってきました。

水栽培

教室で、ペットボトルを加工した器を使って、球根の水栽培をしています。 写真1 窓辺にずらりと並んだ水栽培の器。5つあります。 窓越しの光に、水と白く伸びた根っこがきらきらしています。球根はチューリップ。1週間前に始めた水栽培ですが、2か月ほど前に外に植えたものより、 すでに芽が大きくなっています。暖かいのですくすく育つようです。

香りの体験学習

昨年度の高等部宿泊学習の体験がご縁で、(株)フレグランスプロジェクト様が本校にたくさんの 「香り」を持ってきてくださいました。 写真1 細長い紙(ムエットというそうです)についた香りをかいで、どんな香りか表現しようとしています。実は、この時嗅いでいたのは、「靴下」のにおいだそうです。結構強烈でした・・ その後、甘い「バニラ」の香りと合わせてかぐと、なんと「ミルクチョコレート」のにおいに! 「香り」の不思議を体験しました。 写真2 今日体験した6種類の香りの元です。液体が透明のガラス瓶に入れられていて、 黄色っぽいものや透明感の強いものがあります。天然のものや合成したものなどを調合して作られているそうです。

写真3 ガラスの小瓶に、コーヒー豆が10粒ほど入っています。 たくさんのにおいを次々かぐと、だんだん鼻が慣れてわからなくなってくるので、リセットのために、 コーヒーのにおいを使うと教えていただきました。

写真4 香りのワークショップをしています。6種類の香りを、ぴったり合うと感じる感情に分けました。

写真5 厚紙に、6つの小さい封筒が縦3列、横2列に貼ってあり、感情を表す模様がそれぞれに、カラフルで 立体的な塗料で描かれています。

写真6 それぞれの模様が表す感情について教えてもらいました。黒板にも書いていただいています。

最後に好みで選んだ香りを調合してもらい、オリジナル香水のお土産もいただきました。 香りは、記憶や感情と直結する感覚とのこと、今日体験した皆さんの記憶にもしっかり刻まれたことと思います。

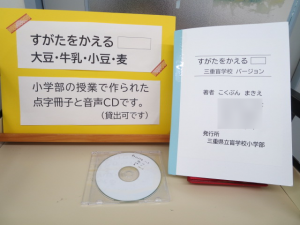

三重盲バージョン「すがたをかえる・・・・」

国語の教科書にある「すがたをかえる大豆」を題材に、小学部の子どもたちが、大豆ほかいろいろなものが すがたをかえる様子を、実際にやってみて確かめました。 大豆については、以前紹介しました。豆腐作り写真1 その様子を文章にまとめ、さらに点字冊子と音声データを作りました。 三重盲バージョンの「すがたをかえる・・・」です。 図書室においてあり、閲覧できますので、三重盲にお越しの際はぜひどうぞ!