11月9日(土)に、SSアドバンスAの生徒対象に、神島(鳥羽市)のカルスト地形などを見学することで島の成り立ちについて考えることを目的としたフィールドワークを行いました。神島は周囲4kmほどの島ですが、断層帯によって大きく2種類の岩石で構成されているほかに、石灰岩などの付加帯も観察できるなど見どころも多くあります。参加者は実際に岩石を観察したり、現地の岩石を使って火おこしを体験したりなどの活動を行いました。

県立高校の地学の先生にご指導いただきながら島内の地層を観察し、三重県の地質や鉱物の特徴について理解する貴重な機会となりました。

国際科学技術コンテスト強化講座(情報)

10月26日(土)、三重大学教授の萩原克幸先生を講師にお迎えして、国際科学技術コンテスト強化講座(情報)を行いました。内容は情報オリンピックへの参加で必要となるC言語の基礎学習と演習を行いました。今年度は本校生徒のほかに、桑名高校、四日市高校、津高校の生徒も参加し熱心に学びました。

なお、今年度の情報オリンピックは11月14日まで受け付けしており、たくさんの生徒にチャレンジしてもらいたいと思います。

1学年 秋の遠足

9月27日に秋の遠足を行い、1学年は名古屋市科学館と大須へ行きました。科学館ではそれぞれ関心のある展示を面白そうに見たり、体験したりしていました。1学期に授業で習った内容に関連した展示もあり、学習内容を更に深められた生徒もいました。来年のSSHの活動にもぜひつなげてもらいたいです。大須では、友達と一緒にどの店に行くか相談して計画的に行動していました。食べ歩きをしたり、お土産を買ったりしてとても楽しそうにしていました。天候にも恵まれ、楽しい1日を過ごすことができました。

国際科学オリンピック強化講座(地学)

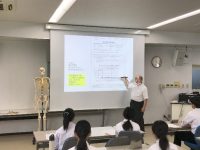

筑波大学元教授の久田健一郎先生を講師にお迎えして、国際科学オリンピック強化講座(地学)を行いました。内容は日本地学オリンピック・国際地学オリンピックの説明、地質学に関する講座と、岩石標本や化石の観察・スケッチ等の実習でした。今年度は本校生徒のほかに、上野高校の生徒も参加しました。初めて触れる岩石や化石の標本を夢中になってスケッチしたり、講師の先生に積極的に質問をしたりと、熱心に学ぶ姿が見られました。今後の探究活動や人生に、この講座で学んだことを活かしてほしいと思います。

大黄桜祭

今年は3年に1度の「大黄桜祭」開催中です。他の写真は後日、伊勢高校公式サイトで公開します。

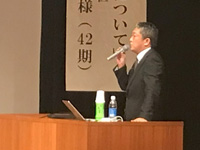

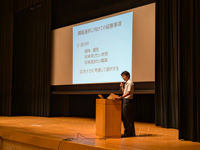

卒業生講演会兼SSH講演会

9月10日、シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢(伊勢市観光文化会館)において、卒業生講演会兼SSH講演会を開催しました。今年度は本校42期卒業生の松井俊樹様にご講演いただきました。松井様は伊勢赤十字病院において先進的な医療を実践し活躍されている先輩です。講演ではご自身の経験をもとに勉強方法や受験について、ユーモアを交えお話しいただき、後半では開腹手術からロボットを活用した外科手術への発展等について教えていただきました。生徒からの質問にも時間の限りお答えいただき、学びの多い講演会となりました。ありがとうございました。

2学期始業式

2学期最初の日は、校長室から教室配信の形式で、表彰式と2学期始業式を行いました。始業式の校長式辞では、夏休み中の国内研修からリベラルアーツというキーワードを用い、学問についてお話をいただきました。

また、ドイツからの留学生を迎え、日本語で自己紹介をしてもらいました。短い期間ですが、本校生徒とともによい刺激になればと思います。

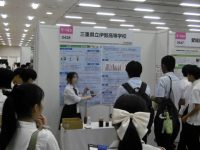

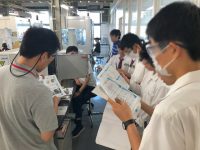

SSH生徒研究発表会

文部科学省・科学技術振興機構が主催するスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が8月7日、8日に神戸国際展示場で行われました。全国のSSH校をはじめ231校の高校生が一堂に会してそれぞれの研究成果を発表し交流を深める、活気ある2日間でした。本校からは「民間薬「へいさく」真の効果」と題し6名が出場、他校に負けず劣らず堂々と発表し、たくさんの方に聞いていただくことができました。ここで得た意見や経験を、今後の研究や後輩への指導に役立ててください。

SSH国内研修(関西方面)

関西方面の訪問先は、1日目の午前はSSH生徒研究発表会の見学に神戸国際展示場へ、午後からは大阪のJT生命誌研究所を訪れ、オサムシに関する講義を受け、その後スタッフの方から詳しい説明を受けながら展示の見学をしました。夜には京都大学へ進学した本校卒業生も合流し研修会を実施しました。卒業生と話す中で、受験勉強や学生生活などの経験をたくさん聞くことができ、有意義な研修会になったことと思います。

2日目の午前は関西光量子研究所を訪れました。光についてのプラネタリウムや講義、実験工作の後、施設見学をさせていただきました。午後からは京都大学工学部情報学科の先生から講義を受けました。大学で学習する内容を高校レベルの知識で理解できるようにわかりやすく説明していただきました。

2日間を通して、最先端の研究をされている科学技術系の施設や大学を訪問させていただきました。これらの施設は展示内容や実験施設も充実しているうえに、講義していただいた内容も身近なものをテーマに取り上げてくれているため、生徒は講師の解説に熱心に聞き入り、研修を進めることができました。2日間の研修で得られたことを今後の探究活動や進路決定等に生かしてください。

SSH国内研修(関東方面)

本校では最先端の研究を行っている施設等を訪ね、その研究内容について学ぶとともに、自然科学分野における視野を広げる機会とすることを目的として、毎年夏休みに国内の大学や研究所、博物館等を見学する「国内研修」を実施しています。今年度は8月5日(月)から6日(火)にかけて関東方面、7日(水)から8日(木)にかけて関西方面の2回実施しました。

関東方面の研修では、まず東京大学に行き、キャンパス内を現役東大生(伊勢高校卒)に案内してもらいました。次に東京医科歯科大学を訪れ講義をしていただきました。今年の10月に誕生する東京科学大学(東京医科歯科大学と東京工業大学が統合)の理念や整形外科の研究についてお話しいただきました。夜はキャンパスを案内してくれた東大生と本校生徒が座談会を行いました。大学の講義のことや受験勉強のことなど終始話題が尽きることなく盛り上がりました。

2日目の聖路加国際病院では、院長先生や聖ルカ礼拝堂のチャプレンから聖路加国際病院の成り立ちや理念、キリスト教の視点から考える科学についてお話しいただきました。その後、伊勢高校の大先輩方からもお話しをうかがい、専門分野だけでなく他分野について教養を兼ね備えておくことの重要性について教えていただきました。

午後は、膨大な展示数を誇る国立科学博物館を訪れ、それぞれ興味のある分野の展示を閲覧し、教養を深めました。

座談会の最後、ある一人の東大生が高校生に向けて「私も当時この東京研修に参加して東大受験を決めた。」と言っていました。先輩から後輩へこの意志は受け継がれていると感じました。また、本研修の内容は他では受けられない貴重なものばかりでした。それが実現したのは各分野で活躍されている卒業生の皆様の存在です。そんな先輩たちの姿から日々の学校生活以上の学びを生徒たちは得ることができたと思います。この刺激をばねにさらに前へ進みましょう!!

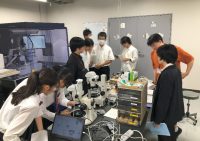

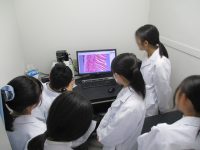

SSアドバンス探究A選択者対象「生物実験講座」を開催しました

主に顕微鏡による細胞の観察に関するスキルアップと、免疫についての知識を深める目的で、7月19日(金)の午後、皇學館大学教育学部の先生方ならびに学生のみなさんのご指導による生物実験講座を開催しました。講義内容は、中松教授による探究活動の重要性に関する講義、澤先生と学生の研究についての講義、そして先生の寄生バチの研究に関する講義など大変興味深いものでした。実験内容は、昆虫(アワヨトウの幼虫)の白血球に、食作用によってとりこまれた蛍光色素を実際に顕微鏡で観察するものでした。今回の研修を通じて、探究活動についての具体的なイメージをもつこともでき、貴重な体験となりました。

1学期終業式

7月19日は避難訓練を行いました。体育館に避難し、講話をしていただきました。その後、教室に戻り表彰式・壮行会・終業式等をオンラインにて実施しました。

表彰式では、軟式野球部、ソフトテニス部、陸上競技部、弓道部、バドミントン部がそれぞれ表彰されました。壮行会では、上位の大会に出場する、陸上競技部、弓道部、卓球部、バドミントン部、囲碁部に激励の言葉を送りました。

終業式の校長式辞では、夏休みを学力向上の機会にすること、身の安全を守ることなどが話されました。また、生徒指導部講話を行い1学期を終えました。

分子科学研究所訪問

7月17日、愛知県岡崎市にある分子科学研究所に2年生6名が訪問しました。日本の中核的研究機関である分子科学研究所の設備の見学や講義と、瀬川泰知先生の研究室による実習や課題研究指導を受けることができました。実習では酒石酸やタウリンの結晶を顕微鏡観察、化合物の構造分析を経験させていただきました。また、課外授業に関するディスカッションでは、高校生らしい視点から様々な意見がでるなど、かなり盛り上がりました。座学では学ぶことができないことを肌で感じることができました。

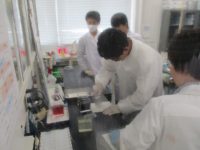

SSアドバンス探究A実験講座

本校では、毎年1学期の終わりに、1年生のSSアドバンス探究A選択者を対象として、ガイダンスと実験講座(物理、化学、生物)を実施しています。この講座を通じて本校の課題研究についての基本的な心構えなどを伝えるとともに、普段できない実験を行ってSSHの課題研究について体験してもらっています。今年度は、7月16日(火)と17日(水)の2日間にかけて実施しました。

また、2日間ともSSHの課題研究等を頑張った本校の卒業生にもアシスタントとして参加していただき、充実した講座になりました。

参加した1年生は、この2日間の講座を楽しんでもらうとともに、これまで学習してきた内容とは異なり、答えのはっきりしない問いに対する向き合い方などを学んでもらったことと思います。2日間の経験を生かして、今後は課題研究等に頑張ってもらえることを願っています。

第2回三重大医学部講座

伊勢高校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業の一環として、三重大学の医学部を訪問し、大学の先生による講義と実習を受けさせていただく「医学部講座」を実施しています。例年2回の講座を実施しており、今年度は7月13日(土)に第2回を行いました。

初めに動物の解剖についての講義を受け、ラットの解剖実習も指導していただきました。動物実験については、動物を使わない代替法の活用、実験で使う動物を減らす、実験動物のストレスや痛みを減らすといった3つの原則を元に行っており、生徒たちも緊張した様子で実習に取り組んでいました。

午後は発達障害についての講義も受け、発達障害について学ぶとともに、それらの研究のために解剖実験をしているというお話も聞くことができました。

また、医学科の学生5名にも入っていただいて、医学部の学生生活や受験勉強のことなどについて、大学生とたくさん話すことができ、将来のことを考える上でも、大変勉強になったことと思います。

SSH英語口頭試問

3年生SS探究Ⅲ・SSアドバンス探究C生徒対象に、SSH英語口頭試問を行いました。三重県内から6名のALTを本校に面接官としてお呼びし、生徒がALTと1対1で英語でやり取りをしました。自分たちの研究の概要説明およびそれに関する質疑応答が主な内容です。

初対面のALTと英語で話すのは少し緊張したようですが、面接室からは時折笑い声も聞こえ、やりとりを楽しんだ生徒が多かったようです。この経験を糧に、今後も英語の運用能力を高めるとともに、国際舞台で活躍できる人材になることを目指して学び続けてほしいと思います。

大学での学び×みえの企業

三重の企業で活躍する方々の話を聞くことにより、三重の企業の魅力を発見するとともに、大学での学び・研究がどのようにキャリアに生かされているのかを知ることで、生徒が自らの進路を主体的に考えることや、将来三重での就職を考える際の一助になることを目的として、分科会形式の講演会を開催しました。

生徒は企業3社を選び、担当者の方の講演を興味深く聞いていました。

なお、今年度は以下の企業の皆様にご協力いただきました。ありがとうございました。

・株式会社赤福様

・井村屋グループ株式会社様

・株式会社三十三銀行様

・住友電装株式会社様

・太陽化学株式会社様

・日本トランスシティ株式会社様

・株式会社百五銀行様

・三重交通株式会社様

学年説明会及びクラス懇談会(1,3学年)

午前中は1学年、午後は3学年の保護者を対象に説明会とクラス懇談会を開催しました。内容は、1学年は講座登録のことや大学入試について、3学年も大学入試についてより具体的に本校担当者から説明しました。また、学校からの説明後、進路にかかる講演会も開催しました。

クラス懇談会では、説明会の内容や教育の悩みなどについて意見交流をしました。運営に携わっていただいたPTA理事のみなさま、ありがとうございました。

なお、2学年の説明会は夏休み中に実施予定をしています。

SS探究Ⅱ、SSアドバンス探究B 課題研究第1回中間発表会

SS探究のメインプログラムである課題研究は、1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定をすることから始め、2年生のほぼ1年をかけて研究と成果のとりまとめを行います。2年生の1学期は、グループごとに研究計画を立てることが主な活動になります。7月4日(木)に第1回中間発表会を実施し、各班は研究計画とこれまでの進み具合を発表しました。

発表会には、昨年度課題研究に取り組んだ3年生も参加し、経験者の視点から2年生の発表内容に対して質問やアドバイスを行ってもらいました。

また、SSアドバンス探究B選択生徒は、本校卒業生とオンラインで接続し、大学生や大学院生の視点からの助言をもらい、意見交流をすることができました。

今後、2年生は計画にもとづいていよいよ本格的に研究に取り組みます。2学期末には第2回中間発表会を行う予定です。充実した課題研究になるよう頑張ってください。

第1回三重大学医学部講座

伊勢高校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業の一環として、三重大学の医学部を訪問し、大学の先生による講義と実習を受けさせていただく「医学部講座」を実施しています。例年2回の講座を実施しており、今年度は6月15日(土)に第1回を行いました。

午前中は医学・看護学教育センターの太城康良先生による心臓や血圧に関する解剖生理学の講義、午後は医学科の学生さん5名(本校卒業生)にも入っていただいて、血圧測定の実習と学生との懇談会を行いました。

23名の参加生徒は、講義と実習に熱心に取り組むとともに、医学部の学生生活や受験勉強のことなどについて、大学生とたくさん話すことができ、とても勉強になったことと思います。お医者さんへの道は大変なことも多いですが、夢の実現に向けて頑張ってください。