7月15日と16日の2日にわたって、1年生のSSアドバンス探究A選択者を対象に、実験講座を実施しました。1日目の15日はガイダンスと化学実験講座を行い、午前中のガイダンスでは、SSアドバンス探究Aの概要と課題研究についての説明を行いました。参加した生徒は、今後のSSアドバンス探究Aの活動についての説明に興味深く聞き入っていました。

午後は化学実験講座を行いました。参加者は未知の金属を同定するという課題を与えられ、グループごとに知恵を出し合って課題に挑みました。

7月15日と16日の2日にわたって、1年生のSSアドバンス探究A選択者を対象に、実験講座を実施しました。1日目の15日はガイダンスと化学実験講座を行い、午前中のガイダンスでは、SSアドバンス探究Aの概要と課題研究についての説明を行いました。参加した生徒は、今後のSSアドバンス探究Aの活動についての説明に興味深く聞き入っていました。

午後は化学実験講座を行いました。参加者は未知の金属を同定するという課題を与えられ、グループごとに知恵を出し合って課題に挑みました。

SS探究のメインプログラムである課題研究は、1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定をすることから始まり、2年生のほぼ1年をかけて研究と成果のとりまとめを行います。2年生の1学期は、グループごとに研究計画を立てる時期で、学期末の6月24日(木)に研究計画とこれまでの進み具合を発表する中間報告会を行いました。

報告会には、昨年度課題研究に取り組んだ3年生も参加し、経験者の観点から2年生の発表内容に対して質問やアドバイスを行ってもらいました。

今後、いよいよ2年生は計画にもとづいて本格的に研究に取り組みます。2学期末には再度中間発表会を行う予定です。充実した課題研究になるよう頑張ってください。

「私たちの日常、元気をくれる色の力。とその世界」写真展2021

一年前の春頃から、令和2年度美術選択生は、日常生活の中に元気がもらえる色を探して写真を撮り始めました。梅雨の晴れ間に見えた清々しい青空、グランドに置いた赤いスパイクの存在感、久しぶりに集まった友人たちと浜辺で見つけた海の青と空の青のグラデーション・・・身近な生活の中にある様々な色は私たちに沢山の元気を与えてくれます。

元気をくれる色の力に注目しながら、コロナ禍の日常生活を切り取った生徒たちの写真作品を、学校近隣の皆様にも是非ともご覧いただきたく、現在、百五銀行伊勢支店6月のロビー展にて展示をさせていただいています。

生徒たちが見つけた沢山の元気を、写真作品を通して垣間見ていただけましたら有り難く思います。

以下の写真は、5月に校内で写真展を行った際の様子です。

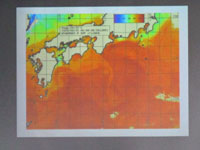

5月8日(土)に三重県水産研究所のご協力をいただき、「三重県の海と水産業に関するセミナー」を実施しました。本校の他にも、津高校と四日市高校の生徒(すべて1年生)がオンラインで参加し、合わせて30名ほどの生徒が受講しました。前半は水産研究所の職員の方による三重県の海洋環境と水産業についての講義、後半は講義の内容を振り返るグループワークを行いました。セミナーを通じて、生徒は三重県の水産業を身近に感じることができ、地域が抱える課題について主体的に考えるきっかけになりました。

なお、本校の1年生は、SS探究Ⅰの授業で「地域のPBL」と題した課題解決学習に取り組むため、このセミナーで得たことを有効に活用していきたいと思います。

吹奏楽部、チアリーダー・応援団部が新入生歓迎のミニコンサートを行いました。校舎間のスペースで演奏し、分散して校舎からも見られるように工夫しました。演奏する側も2年生だけになり少人数でしたが、楽しんでもらえたようです。新入生も上級生も学校生活を楽しみましょう。

4月9日、対面式を行いました。全校生徒が体育館に入ることを避けるため、残念ながら画面を通しての対面式としました。

生徒会長の挨拶のあと、生徒会執行部が伊勢高の様子を紹介、最後に新入生代表が挨拶を述べました。早く本当の交流ができる日が来ることを願っています。

午前中は新2年生、3年生の始業式を行いました。

新型コロナウイルス感染症防止対策を継続し、体育館へは集合せず教室への配信としました。

昨年度は放送のみでしたが、今年度は映像があるため、新しく転入された先生の姿も紹介することができました。

午後は入学式です。

お天気にも恵まれ、温かい日差しの中での入学式となりました。

こちらも席と席の間隔を確保し、換気を行いながらの式となりました。

3月13日(土)、本校ESS部5名がみえグローカル学生大使として太平洋島しょ国出身の留学生とのオンライン交流会に参加しました。

交流会では参加者すべてが英語のみを使用して交流しました。

生徒たちは太平洋島しょ国の留学生から自国の文化や環境問題についてプレゼンテーションを聞いて質問したり、三重県の食べ物や絶景スポットからの中継などで留学生に三重県の魅力をPRしたりしました。

オンラインですが留学生や他校の高校生との親交を深められ、充実した交流会となりました。

※みえグローカル大使について https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci400014355.htm

校門の染井吉野が満開です。部活動等で登校している生徒たちが短い桜の見頃を楽しんでいます。

今年も入学式までに散ってしまうかと思うと、少し残念な気持ちもありますが、伊勢高の名物、御衣黄桜はほんの少し咲き始めたところで、先輩や先生たちと一緒に新入生がくるのを楽しみにしています。

SS探究のメインプログラムである課題研究は、1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定をすることから始まり、2年生のほぼ1年間をかけて研究と成果のとりまとめを行います。今年度は新型コロナウイルス感染症による休校や、中間発表会の分散実施など、例年とは違う状況の中、2年生はそれぞれの研究を頑張って進めてきました。

その成果の発表の場として、3月19日の成果発表会(最終発表会)で2年生全員がポスター発表を行いました。成果発表会も、中間発表会と同様に、感染症対策のためいくつかの教室に分散して行いました。また、発表会の形式もこれまでと異なり、事前にポスター発表の状況を撮影した動画を2年生と1年生が視聴し、発表者がその場で質疑に応じるという形式で行いました。外部の方には、SSアドバンス探究の発表会をオンライン会議システムで配信しました。これにより、校外で視聴されていた運営指導委員や中学校の先生方からも質問やコメントをいただくことができ、これまでにない新しい方法による発表会となりました。

3年生になると、研究成果を論文にまとめる活動に入り、課題研究もいよいよ大詰めとなります。よい論文が残せるよう、最後までしっかり頑張ってください。

3月15日、16日の2日間に渡り球技大会を開催しました。

グラウンドでは、サッカー、ドッヂボール、体育館ではバレーボールの種目を実施し、クラス対抗で競いました。

今年度の大会は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、体育館のバレーボールは無観客試合とし、選手以外の生徒は体育館からの中継を教室で観戦しました。新型コロナウイルス感染症により、整備が一気に進んだICT環境を活用した工夫のひとつです。

卒業生、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

今年度の卒業証書授与式も、新型コロナウィルス感染防止対策のため、やむなく規模を縮小して挙行しました。

入試改革など変化の多い学年、またコロナ禍における不運な学年と思われるかもしれませんが、本当によく変化に対応し頑張りぬいた学年でした。先行きというものはそもそもが不透明なものですが、それをより顕著に実感する時代だからこそ、変化をくぐり抜けたその経験はきっとみなさんの人生の糧になっていると信じています。本当によく頑張りました。卒業おめでとう。

式辞はこちら令和2年度卒業証書授与式式辞

3月1日の卒業式を翌日に控え、同窓会入会式、皆勤賞授与式、3年生最後の学年集会のため、2月28日(日)に登校日を設けました。

例年、卒業式の予行と合わせて行っていましたが、今年度は体育館への集合を最小限に抑えるためにオンラインで各教室に配信し、予行に代えてHRで式の流れを確認しました。

旧担任からの手紙の披露や、担任団が作ったメモリアルムービーの放映など、3年間の高校生活最後の思い出になるように工夫しました。

大学入学共通テストがいよいよ明日に迫ってきました。

例年、テストの前日には学校で集会を行い、受験上の注意や激励を送っています。しかし、今年は学校内外で新型コロナウイルスの感染があった場合、希望した日程での共通テスト受験に支障をきたす恐れがあるため、3年生は自宅学習としていることから、オンラインによる配信で集会を行いました。

なお、学校に質問等にきている生徒は教室で視聴しました。

3年生のみなさん、明日、明後日は実力を発揮できるよう精一杯がんばってください。応援しています!

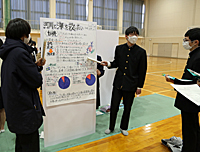

1年生のSS探究Ⅰの活動「地域のPBL」は、11月のクラスごとの中間発表会以後、各グループがこれまでの成果をポスターにまとめる活動を行ってきました。1月14日に体育館で学年全体の最終発表会を行い、発表者はこれまでの成果をしっかりと発表することができました。

今後は2年生での課題研究に向けた準備に入りますが、「地域のPBL」の活動を通じて学んだ探究活動の手法を生かして、より高度な探究活動を行っていけるこを期待しています。1年生のみなさん、今後も頑張ってください。

冬季休業が終わり、3学期が始まりました。

3年生は共通テストまであと少しです。最後までがんばりましょう。

三重県も新型コロナウイルス感染症の発生事例が増加しています。一段と気を引き締め、自分が感染しないだけでなく、友だちやその先の家族のことまで考えた行動をとってください。

感染拡大防止のため、始業式は放送で行いました。始業式における校長訓話は以下のリンクからご覧ください。

三学期始業式校長訓話

さて、冬季休業前からICT環境整備が進んでいます。

全普通教室へのプロジェクタ設置、校内無線LAN整備、ノートパソコン(Chromebook)168台整備。今後これらを活用した教育活動にも取り組んでいきます。

2年生の美術の授業で、2学期に制作した手作り絵本の発表会を行いました。

制作テーマは「色にまつわるストーリーの絵本」。

色の面白さや色の力について各自が様々に想いを巡らせ、多様な切り口でストーリーを展開し、絵本作品として完成させました。

発表会では、1人1人が丁寧に自分の作品の読み聞かせをした後、仲間から様々な質問や感想をもらいました。

質問に応えることで、よりいっそう作品の魅力を伝え合うことができ、互いの作品をとおしてのコミュニケーションも楽しむことのできる時間になりました。

第2、第3学年の音楽選択生によるクリスマスコンサートを開催し、2年生1名と3年生3名が日頃の成果を発表しました。

今年は新型コロナウイルス感染症防止対策のため、保護者の皆様にはご遠慮いただき、集まった生徒や先生は三密を避けての鑑賞となりました。師走のあわただしさの中、心癒されるひと時となりました。

SSC天文部が天文観測会を行いました。場所は本校屋上の天文台付近です。ふたご座流星群の観測が主な目的で、ピークの1日後になってしまい、また雲も出ていましたが、複数の流星を見ることができました。また、オリオン座やおうし座、ふたご座など冬の星座もたくさん観測できました。

2年生の美術の授業で、課題制作と並行して冬のリース作りに取り組みました。

あらかじめ準備したリースの材料に加え、武道場横の小道で採取した落ち葉や木の実などを用い、「カラフル」と「ナチュラル」がテーマの2種類のリースを完成させました。

柿の葉や栗の実にユニークな着彩をしたり、乾燥したモミジの葉の色合いを自然のままを活かす工夫をしたり、楽しくアレンジができました。

これらのリースは、冬のあいだ、美術教室に飾っておく予定です。