今年度の「医学部講座」は第1回を6月18日(土)に、第2回を8月1日(月)と2日(火)の2日間にわたって行いました。

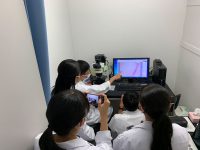

第2回医学部講座も3年ぶりに三重大学医学部を訪問して受講することができました。午前中は発生再生医学研究室の大河原剛先生と、江藤みちる先生による組織切片の染色とその原理に関する講義と、発達障害に関する講義、午後は医学科の学生さん2名と技官の方にも加わっていただき、ラットの解剖、組織のHE染色、免疫染色した脳の観察の3種類の実習を行いました。今回は参加希望者が多かったため、2日に分けて同じ内容の講座を実施していただきました。ご協力いただいた先生方、本当にありがとうございました。

2日間で合計25名の参加生徒は、講義と実習に熱心に取り組むとともに、その合間で先生方や学生の方々とたくさん話すことができ、とても勉強になったことと思います。今回の経験を自らの進路選択に役立ててもらえることを願っています。

作者別: 伊勢高校

SSアドバンス探究A実験講座

本校では、毎年1学期の終わりに、1年生のSSアドバンス探究A選択者を対象として、ガイダンスと実験講座(物理、化学、生物)を実施しています。この講座を通じて本校の課題研究についての基本的な心構えなどを伝えるとともに、普段できない実験を行ってSSHの課題研究について体験してもらっています。今年度は、7月20日(水)と21日(木)の2日間にかけて実施しました。

2日目の21日には、SSHの課題研究等を頑張った本校の卒業生にもアシスタントとして参加していただき、充実した講座になりました。

参加した1年生は、この2日間の講座を楽しんでもらうとともに、これまで学習してきた内容とは異なり、答えのはっきりしない問いに対する向き合い方などを学んでもらったことと思います。2日間の経験を生かして、今後は課題研究等に頑張ってもらえることを願っています。

分子科学研究所訪問

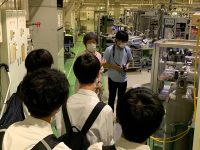

分子科学研究所は、愛知県岡崎市にある大学共同利用機関で、分子科学分野における日本の中核的な研究機関であるとともに、大学院生に対する教育も行っています。

このたび、7月9日(土)に分子科学研究所の施設見学と、准教授である瀬川泰知先生の研究室を訪問して、化学に関する講義と課題研究の指導を受けることができました。

参加した15名の生徒は、施設見学や講義に熱心に取り組むとともに、研究のことなどついて、研究室の先生方や大学院生とたくさん話すことができ、とても勉強になったことと思います。課題研究についてもたくさんのことを教えていただいたので、今後の課題研究に生かしてください。

第1回三重大学医学部講座

伊勢高校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業の一環として、三重大学の医学部を訪問し、大学の先生による講義と実習を受けさせていただく「医学部講座」を実施しています。例年2回の講座を実施しており、今年度は6月18日(土)に第1回を行いました。

昨年度と一昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、大学を訪問することができず、伊勢高校で実施していましたが、今年度は3年ぶりに三重大学医学部を訪問して受講することができました。午前中は医学・看護学教育センターの太城康良先生による心臓や血圧に関する解剖生理学の講義、午後は医学科の学生さん7名(うち5名は本校卒業生)にも入っていただいて、血圧測定の実習と学生との懇談会を行いました。

27名の参加生徒は、講義と実習に熱心に取り組むとともに、医学部の学生生活や受験勉強のことなどについて、大学生とたくさん話すことができ、とても勉強になったことと思います。お医者さんへの道は大変なことも多いですが、夢の実現に向けて頑張ってください。

SS探究Ⅱ、SSアドバンス探究B 課題研究第1回中間発表会

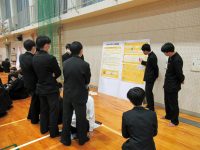

SS探究のメインプログラムである課題研究は、1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定をすることから始め、2年生のほぼ1年をかけて研究と成果のとりまとめを行います。2年生の1学期は、グループごとに研究計画を立てることが主な活動になります。6月16日(木)に第1回中間発表会を実施し、各班は研究計画とこれまでの進み具合を発表しました。

発表会には、昨年度課題研究に取り組んだ3年生も参加し、経験者の視点から2年生の発表内容に対して質問やアドバイスを行ってもらいました。

今後、いよいよ2年生は計画にもとづいて本格的に研究に取り組みます。2学期末には第2回中間発表会を行う予定です。充実した課題研究になるよう頑張ってください。

授業公開

午後のPTA総会は書面決議となりましたが、授業公開は実施することができました。

写真が小さくて見づらいですが、授業の様子を少しだけご紹介します。

令和4年度始業式・入学式

新型コロナウイルス感染症防止対策を継続しつつ、マスク等を適切につけていることで、2学年は同時に体育館に入れるようになってきました。

昨年度末の修了式と同じく、始業式も体育館で行いました。

新しい校長先生を迎え、心機一転今年度がスタートしました。

午後は入学式を行いました。

校歌を歌えないことが寂しいですが、だんだんと日常を取り戻しつつあります。

桜だより(2)

ソメイヨシノが綺麗に咲いています。

こちらは御衣黄。

桜を見ると、出会いと別れの季節を実感します。

令和3年度修了式・離任式

令和3年度も最後の日を迎えました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策をしながら、久しぶりに体育館で式典を行うことができました。当たり前のことができなくなって久しいですが、このような式典ですら初めての1,2年生の生徒には、改めて大きな我慢を強いられていることを痛感しました。

なお、離任式では6名の先生方から挨拶をいただきました。今までお世話になりありがとうございました。新天地でのご活躍をお祈りいたします。

「チーム御衣黄」メンバーが伊勢市長を表敬訪問しました

今年度の三重県高等学校科学オリンピック大会で優勝し、3月19日(土)の全国大会「科学の甲子園」への出場を果たしたメンバー「チーム御衣黄」が、3月22日(火)に伊勢市の鈴木市長を表敬訪問しました。

市長との懇談では、三重県高等学校科学オリンピック大会の内容や、今年度はオンライン開催となった「科学の甲子園」について、それぞれのメンバーが自らの体験を語り、最後は持参した応援フラッグに市長からもメッセージを書いていただきました。今年度の「科学の甲子園」の結果は、4月の表彰式で発表される予定です。

桜だより(1)

三寒四温で気温の変動を繰り返しながら、春の足音が近づいてきました。桜だよりです。

校門のソメイヨシノは、蕾が膨らみだして、間もなく一気に咲きだしそうです。第67期生の入学式までは持たないかもしれません。

でも、例年のごとく、御衣黄桜は入学式に合わせて華を添えられるように、蕾のほころびを耐えている様子です。

桜の足元では、ムスカリが顔を出しています。春はすぐそこ。

第46回伊勢高等学校音楽発表会

シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢において、音楽発表会を開催しました。

たくさんの方にご支援ご協力いただき、また、たくさんの方にご来場もいただき、素晴らしい発表会になりました。

合唱部、ダンス部、吹奏楽部の発表、書道部、美術部の展示、日頃の成果をお見せすることができ、生徒教員一同、大変嬉しく思っています。本当にありがとうございました。

合格者体験談

本校では、3学期末に「合格者体験談」を開催し、この春、大学に合格した卒業生に、受験に対する心構えや勉強方法など、体験談を語ってもらっています。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1,2年生は教室でのオンライン視聴としました。卒業生の熱の入った話に在校生も真剣に聞き入っていました。

課題研究成果発表会

SS探究のメインプログラムである課題研究は、1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定をすることから始まり、2年生のほぼ1年をかけて研究と成果のとりまとめを行います。今年度も新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言で休校になったり、いくつかの教室に分散して中間発表会をせざるを得なくなったりするなど不自由な状況の中、2年生はそれぞれの研究を頑張りました。

そうして、課題研究のまとめとして、3月18日にポスター発表による成果発表会(最終発表会)を行いました。今年度の成果発表会は、3年ぶりに体育館で2学年合同の発表会を開催することができました。1年生も発表会に参加し、2年生の発表を聞くことで、今後の課題研究に対して具体的なイメージをもつことができました。発表会には、本校SSH事業の運営指導委員の先生にも来校いただき講評をいただきました。

今後は、研究成果を論文にする活動に入り、課題研究もいよいよ仕上げとなります。よい論文が残せるよう、最後までしっかり頑張ってください。

球技大会

球技大会を開催しました。以前と同じ形式ではなく、体育館には観客の生徒を入れず、試合の様子を教室にライブ配信するなど、感染症対策を考慮した大会としました。それでも様々な行事が縮小や中止になる中、ソフトボール、ドッヂボール、バスケットボールを楽しむことができたと思います。

第64回卒業証書授与式

卒業生、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

今年度の卒業証書授与式も、新型コロナウィルス感染症対策のため、やむなく規模を縮小して挙行しました。

卒業生答辞のなかで、「普通の学校生活が送れたのは1年間だけだった」と述べられていました。いわゆる普通の卒業式で見送ってあげられなかったことに、大変胸の詰まる思いをしています。しかし、この不遇ともいわざるを得ない2年間、変化に対応しよく頑張ったと感じています。そんな高校生活だからこそ得られた力と仲間は何より貴重な財産です。教職員一同、みなさんの前途を祝しています。卒業おめでとう。

国際科学オリンピック強化講座(生物)を開催しました

2月19日(土)に、国際科学オリンピック強化講座(生物)を開催しました。テーマは「アルデヒドデヒドロゲナーゼ2の遺伝子型の推定」で、DNAの抽出、PCR法によるDNAの増幅、電気泳動法による分離の基本的な手法を実際に体験するものでした。PCR法については、新型コロナウイルスのPCR検査はニュース等で聞いて知っているものの、その意味(「ポリメラーゼ連鎖反応」というDNAを複製して増幅する方法一般を指すこと)を知らない生徒が多く、今回実際に体験することで詳しい理解につなげることができる貴重な体験となりました。今年度は当初県内他校の生徒と合同で実施する予定でしたが、感染症対策のため本校の生徒のみの講座となりました。次回は他校の生徒と合同での実施を目指しています。

地域のPBL学年発表会

1年生のSS探究Ⅰの時間に行っている「地域のPBL」は、11月の中間発表会以後、学年全体での発表会に向けて、各グループがポスターや発表内容の改善を行ってきました。1月13日に学年発表会を開催し、発表者はこれまでの成果をしっかりと発表することができました。ポスターセッションは学会などでも広く取り入れられているスタイルです。大学等へ進学した際の研究発表の雰囲気を体験する貴重な機会にもなったことと思います。

今後は2年生での課題研究に向けた準備に入りますが、「地域のPBL」の活動を通じて学んだ探究活動の手法を生かして、より高度な探究活動を行っていけることと考えています。1年生のみなさん、今後も頑張ってください。

エコノミクス甲子園三重大会で本校生徒が入賞しました

お金や金融、経済のことをよりよく知って、人生を豊かにしてくために身につけるべき知識を「金融知力」といいます。この「金融知力」を競うクイズ大会「全国高校生金融経済クイズ選手権」(通称「エコノミクス甲子園」)が年に1回開催されています。それぞれの都道府県で行われる大会で優勝した学校が2月に行われる全国大会に都道府県代表として出場します。

今年度の三重大会は、12月19日(日)にオンライン形式で行われ、本校2年生の生徒が3位に入賞しました。惜しくも優勝はできず、全国大会への出場はかないませんでしたが、県大会入賞は4年ぶり2回目の快挙です。

大会がオンライン形式で開催されたため、当日には表彰式が行われませんでした。そのため、1月11日(火)、三重大会の主催者である百五銀行の担当の方が来校され、該当生徒に表彰状と記念品を授与していただきました。来年度はさらに上位に入賞できるようこれからも頑張ってください。

日本学生科学賞で内閣総理大臣賞を受賞しました

日本学生科学賞は、1957年から毎年行われている中学生および高校生を対象とした日本最高峰の科学コンクールです。毎年9~10月に個人、もしくは共同で取り組んだ実験・研究・調査作品の募集があり、専門家による書類審査とプレゼンテーション審査を経て、優秀な作品が表彰されます。

12月24日(金)に今年度の最終審査の結果発表と表彰式が行われ、本校生徒が最高の賞である内閣総理大臣賞を受賞しました。さらに、来年5月には、高校生らが参加する世界最大の科学コンテスト「国際学生科学技術フェア」(ISEF)に日本代表として派遣されることが決まりました。次は世界を舞台にしての研究成果発表です。引き続き頑張ってください。

「国際学生科学技術フェア」(ISEF)に関する詳しいことは、下記のホームページをご参照ください(英語です)。

https://www.societyforscience.org/isef/