卒業生、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

今年度の卒業証書授与式も、新型コロナウィルス感染症対策のため、やむなく規模を縮小して挙行しました。

今年度の卒業生は、コロナウイルスのため、入学時から制限ばかりの非常に耐えることの多い学年でした。その中でも生徒たちは楽しみを見つけ、勉学に学校生活に精一杯努力する姿が印象的でした。

教職員一同、みなさんの前途を祝しています。卒業おめでとう。

作者別: 伊勢高校

「みえ探究フォーラム2022」に参加しました!

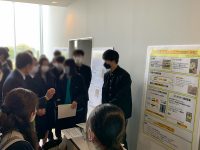

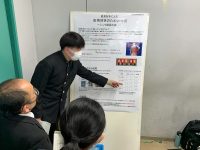

2月12日(日)に鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパスで開催された「みえ探究フォーラム2022」(三重県教育委員会主催)に参加しました。本校からは、校内発表会で評価の高かった課題研究のうち、2グループが口頭発表部門、4グループがポスター発表部門で発表を行いました(参加作品は以下のとおり)。

口頭発表部門では「変色から見るヒペリシンの特性」、ポスター発表部門では「さみどりベース ~言語の壁は学習の壁ではない~」がそれぞれ最優秀賞を受賞するなど、日頃の活動の成果を発揮することができました。

また、SSC生物部門の部員が、「生き物が出す不思議な光 ~乾燥ウミホタルを用いた発光観察実験~」というテーマで小学生を対象とした科学体験講座を開講し、こちらも大変盛況でした。

<口頭発表部門参加作品>

・変色から見るヒペリシンの特性(最優秀賞)

・燃料電池の新しい触媒の可能性(優秀賞)

<ポスター発表部門参加作品>

・民間薬へいさくに関する研究(優秀賞)

・麦茶好きによる紅茶好きのための研究(優秀賞)

・疑似魔法で魔法陣つくってみた(優秀賞)

・さみどりベース ~言語の壁は学習の壁ではない~(Mie labより出展)(最優秀賞)

国際科学オリンピック強化講座(生物)を開催しました

1月28日(土)、国際科学オリンピック強化講座(生物)を開催しました。テーマは「アルデヒドデヒドロゲナーゼ2の遺伝子型の推定」で、DNAの抽出、PCR法によるDNAの増幅、電気泳動法による分離の基本的な手法を実際に体験してもらうものでした。「PCR」という用語については、新型コロナウイルス感染症の影響で、知っている人がかなり多いものの、感染の有無を調べるための検査と思っている人も多いようで、今回の講座でその手法を実際に体験することで、正しい理解につなげることができる貴重な体験となりました。

今年度は本校のほかに四日市南高校と合同で実施し、生徒どうしの交流もはかることができました。

第2棟改修工事

第2棟は「長寿命化計画」(校舎を建て替えることなく補強・改修して長く使えるようにする工事計画)にしたがって、改修工事を行ってきました。夏休み前から約5か月に渡り昨年12月に完成しました。きれいになった校舎で勉学にも部活動にも一層励んでください。

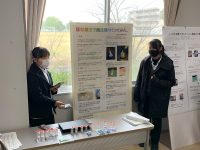

地域のPBL学年発表会

1年生のSS探究Ⅰの時間に行っている「地域のPBL」は、11月の中間発表会以後、学年全体での発表会に向けて、各グループがポスターや発表内容の改善を行ってきました。また、SSアドバンス探究Aでも、2学期後半からPBLの学習を進めてきました。これらの成果をまとめた学年発表会を1月12日に行いました。1年生全員が、それぞれの班ごとに個性的なポスターを作成し、これまでの成果を発表しました。

次回からは、いよいよSS探究のメインプログラムである課題研究に向けた準備に入ります。課題研究でも、「地域のPBL」の活動を通じて学んだ探究活動の方法を生かして、より高度な探究活動を行っていけることと思います。1年生のみなさん、今後も頑張ってください。

SSH第2回国内研修

本校では最先端の研究を行っている施設等を訪ね、最先端の研究について学ぶとともに、自然科学分野における視野を広げる機会とすることを目的として、毎年夏休みに国内の大学や研究所、博物館等を見学する「国内研修」を実施しています。今年度は夏に実施をしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により海外研修が中止となったため、2回目の国内研修を実施しました。

12月26日には、九州大学応用力学研究所を訪問し、3名の先生から「海洋プラスチック汚染」、「気候変動と大気汚染のしくみ」、「高温プラズマ理工学研究センターQUEST」の講義や実習を受けることができました。どれも興味深い講義で、高校では学ぶことができない貴重な経験をすることができました。

2日目はマリンワールドにおいて、九州の近海・外洋の展示を見学。午後は北九州科学館において、宇宙をテーマにした展示及び体験型施設の見学をしました。

2日間の研修で得られたことを今後の探究活動や進路決定等に生かしてもらいたいです。

冬休み親子科学教室を開催しました

12月24日(土)、伊勢市内の小学校5年生から6年生とその保護者40組を対象に、冬休み親子科学教室を開催しました。今年度の各部門のテーマは、物理が「ゼンマイカーをつくってみよう」、化学が「使い捨てカイロをつくろう」、生物が「生き物が出す不思議な光」でした。

SSC(スーパーサイエンスクラブ)の物理、化学、生物部門では、2学期の初め頃からテーマの決定などの準備を行い、今年も各部門ごとに個性あふれる講座を行いました。参加者のみなさんの反応は良好で、小学生のアンケートからは、「よい経験になった」、「動画などで工夫してくれたりして、とても楽しく学ぶことができた」などの感想が寄せられ、このイベントを通じて科学を楽しんでもらえのではないかと思います。企画から当日の講師まですべて行ってくれたSSC部員も、本日の講座を通じて、子どもたちに教えることの難しさを知るとともに、自分たちにも実験の指導ができるという自信をもつことができたようでした。

表彰式・壮行会・2学期終業式

2学期終業式とともに、表彰式と壮行会を行いました。今回も視聴覚室から各ホームルーム教室にライブ配信で実施しました。

次の大会に進む皆さんは練習の成果を発揮し、頑張ってください。

終業式では、校長から、前日まで広島へ2年生が修学旅行に行き、平和学習をしたことを取り上げ、戦争の悲劇を繰り返してはいけない、平和を願い一人ひとりが少しでもできることをする気持ちが必要、という内容の講話がありました。

なお、写真のインタビュースクリーンは、本校の物品を取り扱う事業者から提供いただきました。今後活用させていただきます。

国際科学オリンピック強化講座(化学)を開催しました

12月10日(土)、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所特任准教授の佐藤綾人先生を講師にお迎えして、国際科学オリンピック強化講座(化学)を開催しました。今年度は「蛍光と発光:分子と光が作る現象を理解する」というテーマのもと、本校生徒のほかに、鈴鹿中等教育学校の生徒も参加し、26名の生徒が熱心に実験に取り組みました。

午前中は蛍光色素フルオレセインやpH指示薬フェノールフタレインの合成を行い、蛍光の観察等を行いました。フルオレセインとフェノールフタレインは分子構造がよく似ているにもかかわらず性質が大きく異なることから、生徒は分子構造と性質の関係について学ぶことができました。

午後からは、発光物質に関する実験を行いました。内容はシュウ酸ジフェニルと過酸化水素が反応することで蛍光染料が発光するもので、サイリウム(ケミカルライト)ペンライトでも使われているものです。生徒は午前中の蛍光物質と比較し、蛍光と発光の違いを学ぶことができました。

その後、アシスタントとして来校していただいた本校卒業生2名から、大学生活や研究についてのお話をしていただきました。生徒は先輩のリアルな学生生活の話を聞き、卒業後の進路についてのイメージを膨らますことができました。

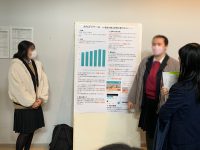

課題研究中間発表会

課題研究は本校のSSH事業のメインプログラムのひとつです。生徒は1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定を行い、2年生のほぼ1年間で研究を行います。1学期の終わりに研究計画を発表する第1回中間発表会を行い、そこで受けたさまざまな指摘をもとに計画を修正し、夏休みから2学期にかけて研究を行ってきました。そして、12月8日(木)にこれまでの成果をまとめた第2回中間発表会を行いました。

発表会は感染症対策のため、いくつかの教室に分散して行いました。各教室では、2年生がこれまでの研究の成果を発表し、それに対して質疑応答を行いました。SS探究Ⅱ選択者は、すべての研究班がGoogleスライドで発表用のポスターを作成し、プロジェクターで映写しながら発表を行いました。また、SSアドバンス探究B選択者は、自分たちで作成したスライドを映写しながら口頭発表を行いました。1年生も2年生と一緒に発表会に参加し、これから取り組む課題研究へのイメージをつかんでくれたと思います。

今後、2年生は3月に行われる成果発表会(最終発表会)に向けて、追加研究とポスター修正など発表内容の改善に取り組みます。1年間かけた課題研究が充実したものになるよう今後も頑張ってください。

国際科学技術コンテスト強化講座(地学)を開催しました

12月3日(土)、筑波大学元教授の久田健一郎先生を講師にお迎えして、国際科学技術コンテスト強化講座(地学)を行いました。内容は地学オリンピックの説明、地学オリンピックの過去問題の解説および地質学に関する講座と、岩石標本の観察・スケッチ等の実習でした。今年度は本校生徒のほかに、四日市高校、神戸高校の生徒も参加し、総勢26名の生徒が熱心に学びました。今年度の地学オリンピックは来週から予選が始まります。今回の講座で興味をもった人はぜひ来年度にも参加してください。

地域のPBL中間発表会

1年生のSS探究Ⅰ選択者は、2学期からグループに分かれて「地域のPBL」に取り組みます。PBLとは、Project Based Learning(課題解決学習)の略です。本校で実施している地域のPBLは、グループごとに地域が抱える課題をひとつ取り上げて現状を調べ、解決策を提案するというもので、2年生に行う課題研究の前に科学的な手法を学ぶことを目的としています。今年度からは同じ課題に取り組むグループをクラスを超えて構成しています。

各グループはさまざまな課題に向き合い、調べた結果をスライドにまとめ、11月10日(木)の中間発表会で発表しました。今回の発表で明らかになった課題は今後改善し、1月に行われる学年発表会(最終発表会)につなげていきます。学年発表会が充実したものになるよう、引き続き頑張ってください。

本校生徒が伊勢市民文化賞を受賞しました

5月に開催されたISEF(国際学生科学技術フェア)で優秀な成績を収めた本校3年生徒が、伊勢市民文化賞を受賞し、11月3日(木・祝)に伊勢市生涯学習センター(いせトピア)で行われた表彰式に出席しました。伊勢市民文化賞は、全国的な規模で行われる学術・芸術・文化活動において優秀な成績を収めた人に毎年授与される賞で、今回が17回目になります。これまでの業績を踏まえて、今後ますます活躍してもらえることを願っています。

第17回伊勢市表彰式については以下のサイトをご参照ください。

https://www.city.ise.mie.jp/shisei/information/kourou/index.html

なお、当該生徒は志摩市からも市民功労賞の表彰を受けていますので、あわせてご紹介します。

以下リンク先の「広報しま」11月(表紙裏)

https://www.city.shima.mie.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/kouhousima.pdf

国際科学オリンピック強化講座(情報)を開催しました

10月29日(土)に、本校のコンピュータ室で国際科学オリンピック強化講座(情報)を行いました。内容は情報オリンピックに向けたC言語の基礎知識で、三重大学教授の萩原克幸先生を講師にお迎えしてご指導いただきました。新型コロナウイルス感染症の対策のため2年間はオンラインでしたが、3年ぶりの対面による講義でした。本校以外からも県内の高校生が対面またはリモートで参加し、一緒にプログラミングについて学ぶことができました。今年度(第22回)の情報オリンピックは現在開催中で、一次予選(第3回一次予選)は11月19日(土)に行われます。参加申込締切は11月17日(木)です。今回の講座に参加した人もそうでない人も、積極的な参加を待っています。

日本学生科学賞三重県展で本校生徒が三重県教育委員会賞を受賞しました

日本学生科学賞は、1957年から毎年行われている、中学生および高校生を対象とした日本最高峰の科学コンクールです。毎年9~10月に個人、もしくは生徒が共同で取り組んだ実験・研究・調査作品を募集し、各都道府県展での審査の結果、優秀と認められた作品が表彰され全国の審査に進みます。

今年度の三重県展で、本校1年生の生徒が最優秀賞(三重県教育委員会賞)を受賞し、表彰式が10月10日(月・祝)に三重県総合博物館で行われました。該当生徒は最終審査(予備審査)に進むことが決まったので、引き続き頑張ってください。

日本学生科学賞については以下のサイトをご参照ください。

https://event.yomiuri.co.jp/jssa/

令和4年度黄桜祭

今年度は黄桜祭を開催することができました。

体育館には全生徒の半分までの人数で交代制にしたり、イートインスペースを設けたり、生徒会を中心に感染症対策を考えての開催でした。

生徒のみなさんも大変喜び楽しんでいたように思います。

他の写真については、後日伊勢高校公式Webサイトに掲載する予定ですので改めてご覧ください。

水産研究所フィールドワークを開催しました!

1年生の希望者を対象に、8月23日(木)に志摩市浜島町の水産研究所を訪問し、海に関するフィールドワークを実施しました。午前中は調査船「あさま」に乗船し、海の透明度の測定やプランクトン採集などを行いました。調査船に乗船する機会はほとんどないため、参加者は船内の設備などを興味深く見学していました。

午後は研究員の方による三重県の水産業に関する講義を受けました。三重県がかかえる水産業の課題などについての説明では、熱心にメモをとる姿が見受けられました。

今回のフィールドワークは参加希望者が8名と少なかったのですが、その分深い学びのあるフィールドワークになりました。

地質に関するフィールドワークを開催しました!

8月18日(木)と19日(金)に、本校の生徒と皇學館大学教育学部の学生が参加し、神島(鳥羽市)のカルスト地形などを見学することで島の成り立ちについて考えることを目的としたフィールドワークを行いました。神島は周囲4kmほどの島ですが、断層帯によって大きく2種類の岩石で構成されているほかに、石灰岩などの付加帯も観察できるなど見どころも多くあります。参加者は実際に岩石を観察したり、現地の岩石を使って火おこしを体験したりなどの活動を行いました。

今回のフィールドワークも参加希望者が多く、2日に分けて実施しましたが、両日とも県立高校の地学の先生にご指導いただきながら島内の地層を観察し、三重県の地質や鉱物の特徴について理解する貴重な機会となりました。

SSH国内研修

本校では最先端の研究を行っている施設等を訪ね、最先端の研究について学ぶとともに、自然科学分野における視野を広げる機会とすることを目的として、毎年夏休みに国内の大学や研究所、博物館等を見学する「国内研修」を実施していますが、残念ながら昨年度と一昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。今年度は3年ぶりに8月8日(月)から9日(火)にかけて実施することができました。

今年度の研修先は東京方面で、1日目は本校から東京大学へ進学した卒業生による東京大学本郷キャンパスの見学を実施しました。直前に新型コロナウイルス感染症が拡大したことに伴って、建物の中に入ることはほとんどできませんでしたが、生徒たちはキャンパス内を見学することで学生生活についてのイメージを膨らますことができたようでした。夜には大学を案内していただいた卒業生との研修会を実施しました。卒業生と話す中で、受験勉強や学生生活などの経験をたくさん聞くことができ、有意義な研修会になったことと思います。

2日目は国立科学博物館と日本科学未来館の2つの博物館を見学しました。いずれも日本有数の科学技術系の博物館で、展示内容も充実しており、生徒はそれぞれの興味に応じてさまざまな展示を見学し、研修を進めることができました。2日間の研修で得られたことを今後の探究活動や進路決定等に生かしてもらいたいです。

「生物実験講座」を開催しました!

主に顕微鏡による細胞の観察に関するスキルアップと、免疫についての知識を深める目的で、8月4日(木)と5日(金)、皇學館大学教育学部の先生方ならびに学生のみなさんのご指導による生物実験講座を開催しました。今年度は希望者が多かったため、2日に分けて実施しました。内容は、昆虫(アワヨトウの幼虫)の白血球に、食作用によってとりこまれた蛍光色素を実際に顕微鏡で観察するものでした。また、大学の先生による探究活動の重要性に関する講義や、学生のみなさんの研究についてのお話を聞くことにより、探究活動についての具体的なイメージをもつこともでき、貴重な体験となりました。