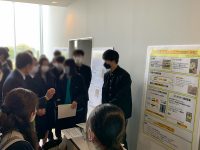

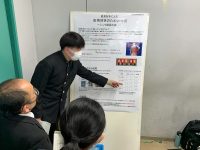

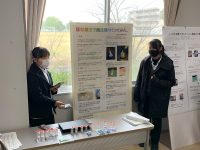

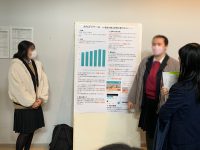

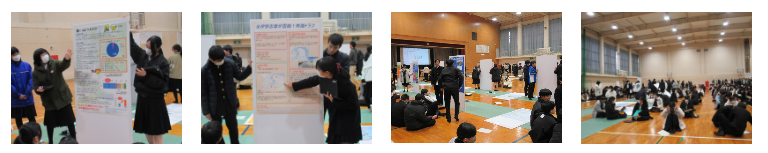

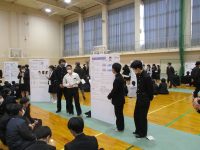

伊勢高校SSH事業最大のイベントである、課題研究成果発表会を3月19日に本校体育館にて開催しました。最初に、先日のみえ探究フォーラム2023に出場したSSアドバンス探究選択生たちが「口頭発表」部門で発表を行い、後半はSS探究Ⅱ選択生徒、SSアドバンス探究B選択生徒が合同でポスター発表を行いました。2年生は教科「SS」の授業時間を中心として1年時3学期の班結成から1年以上をかけ、研究活動を続けてきました。今発表会はその集大成となります。

成果発表会では1年生も発表を聞き、今後の課題研究に対して具体的なビジョンを持つことができました。また、発表会には、三重県教育委員会副教育長や本校SSH事業の運営指導委員の先生方、近隣の皇學館大學の先生方、学生の皆さまや他校の先生方にも来校いただき、発表生徒と積極的に意見を交わしていただきました。

2年生は、これから研究成果を論文にまとめる活動に入り、課題研究もいよいよ大詰めとなります。この1年間の努力をしっかりと形に残せるよう頑張りましょう。

カテゴリー: SSH

「みえ探究フォーラム2023」に参加しました

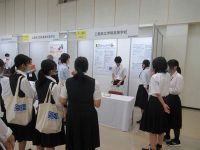

2月10日(土)に、三重県教育委員会が主催する「みえ探究フォーラム2023」(三重県文化会館、三重県立博物館)に参加しました。「みえ探究フォーラム」は三重県内の中学生、高校生が参加する研究発表会で、参加生徒は口頭発表部門、ポスター発表部門に分かれ、それぞれの学校が日頃の研究の成果を工夫を凝らしながらプレゼン発表を行いました。

本校からは口頭発表部門に2組、ポスター発表部門に3組、また昨年度同様、三重県教育委員会が主催する「Mie Lab 2023」に本校から参加する1組、合計6組が参加し、最優秀賞2本(口頭発表1、ポスター発表1)、優秀賞4本(口頭発表1、ポスター発表3)という成績となりました。このうち、口頭発表部門生物分野で発表をした「民間薬「へいさく」真の効果」がこの日最も優秀だった班に送られる「教育長賞」を受賞しました。参加作品は以下の通りです。

<口頭発表部門>

・民間薬「へいさく」真の効果 (生物分野)部門代表、全体会出場 最優秀賞、教育長賞

・君は知ってる?新世代のプラスチック(化学分野)優秀賞

<ポスター発表部門>

・ウラムの螺旋(数学分野)最優秀賞

・カイコの育成方法とシルクの強度の関係(生物分野)優秀賞

・そんな装備で大丈夫か?〜一番良い装備を頼む〜(物理分野)優秀賞

・(Mie labより参加)お風呂が冷めないうちに(化学分野)優秀賞

また、口頭発表部門において内容の深化が図られるような質問や意見を積極的に述べた生徒に対し授与される「Good Performance 賞」を本校の生徒1名が受賞しました。

どの班も、限られた時間、発表材料の中で、自分たちの研究内容・成果を正確に伝えられるよう創意工夫を凝らしており、聴衆の注意を引き付けるためのプレゼン技術は目を見張るものがありました。また、来場いただいた先生方、中高生の皆さんと質疑応答を通して積極的に意見交換をし、それぞれの研究を更に深めるためのヒントを得たようです。

さて、研究に決して終わりはありません。参加生徒たちはこの日に新たに得た知見をもとに研究内容を改善し、3月19日(火)午前中に本校で行われる「課題研究成果発表会」に向けて準備していきます。今後も頑張りましょう!

また、同日に三重県総合博物館で開催された「小学生向け科学体験講座」に本校SSCも出展しました。今年度は物理部員5名が小学生に紙トンボ作りを紹介。会場で作成した2種類の紙トンボを飛ばし比べてもらいました。参加した小学生たちは、「幅をたった1cm変えるだけでこんなに飛び方が変わる。色々な形の紙トンボを作ってみてほしい」という高校生のお兄さんお姉さんの言葉で科学への探究心を動かされたのではないでしょうか。SSC物理の皆さんも、貴重な経験ができたようですね。お疲れさまでした!

国際科学オリンピック強化講座(生物)を開催しました

1月27日(土)、昨年度まで本校生物担当としてご活躍されていた、県立志摩高等学校 藤原良幸教頭を講師としてお招きし、国際科学オリンピック強化講座(生物)を開催しました。テーマは「分光光度計を用いたタンパク質分解酵素の測定」で、「生のマイタケで茶碗蒸しは作れない」という身近な現象を題材に、科学的に精度の高い定量データを取る方法について学ぶことを目的として開催されました。

内容は、分光光度計を用いて溶液中のタンパク質濃度を調べ、検量線を引く手法を学び、マイタケから抽出したタンパク質分解酵素液が分解したタンパク質量を測定するというものです。参加生徒たちはChromebookを用いて実験結果を共有しグラフ、検量線を協力して作成するなどの実習を通して、生化学分野で行われている実験手法を身に着けることができました。

今年度は本校のほかに四日市南高校、上野高校、桜丘高校と合同で実施し、生徒どうしの交流もはかることができました。

地域のPBL最終発表会

1年生のSS探究Ⅰの時間に行っている「地域のPBL」は、11月の中間発表会以後、学年全体での発表会に向けて、各グループがポスターや発表内容の改善を行ってきました。また、SSアドバンス探究Aでも、2学期後半からPBLの学習を進めてきました。これらの成果をまとめた学年発表会を1月18日に行いました。1年生全員が、それぞれの班ごとに個性的なポスターを作成し、これまでの成果を発表しました。今年度は2年生も発表に参加し、1年生発表者とともに相互評価を行いました。また、外部の方にもお越しいただき、様々な観点から評価をいただきました。

次回からは、いよいよSS探究のメインプログラムである課題研究に向けた準備に入ります。課題研究でも、「地域のPBL」の活動を通じて学んだ探究活動の方法を生かして、より高度な探究活動を行っていけることと思います。1年生のみなさん、今後も頑張ってください。

冬休み親子科学教室

12月25日(月)、伊勢市内の小学校5年生から6年生とその保護者39組を対象に、冬休み親子科学教室を開催しました。今年度の各部門のテーマは、物理が「無限の進化!紙トンボ」、化学が「電池の実験~消毒薬とお酢と塩水で電池ができる!?~」、生物が「水性ペンの色を分けてみよう~ペーパークロマトグラフィーの実験~」でした。

SSC(スーパーサイエンスクラブ)の物理、化学、生物部門では、2学期の初め頃からテーマの決定などの準備を行い、今年も各部門ともに個性あふれる講座を行いました。参加者のみなさんの反応は良好で、小学生のアンケートからは、「よい経験になった」、「どうしてそうなるのかの説明もわかりやすく、ユーモアあって楽しかったです」などの感想が寄せられ、このイベントを通じて科学を楽しんでもらえたのではないかと思います。企画から当日の講師まですべて行ってくれたSSC部員も、本日の講座を通じて、子どもたちに教えることの難しさを知るとともに、自分たちにも実験の指導ができるという自信をもつことができたようでした。

SSH台湾海外研修

令和4年度からSSH第3期指定期間に入り、第2期に続いて、「国際舞台で活躍できる科学技術系人材育成プログラム」、伊勢高校版「課題探究能力育成プログラム」の2つのプログラムの研究・開発を進めています。その中で、海外研修を「国際舞台で活躍できる科学技術系人材育成プログラム」の大きな柱として位置づけています。

『SSH台湾 海外研修』は、英語による表現力の育成、研究の成果を国内外へ発信する力の養成、国際性の涵養等を通して、科学技術の分野で国境を越えて協働し、課題解決に取り組める人材の育成を目的に実施しました。具体的には、台湾の高雄市にある文山高級中學を訪問し、課題研究発表会や訪問先の自然環境等を活用したフィールドワーク等を行いました。また、グローバル社会で求められている多種多様な価値観等への理解が進み、両国の掲げる持続的な開発目標に関する課題解決に向けた実践を探究していくことで、将来国際社会で協働できる人材の育成にもつなげていきたいと考えています。

詳細については以下のリンク先をご覧ください。

https://sites.google.com/mie-c.ed.jp/isessh/活動報告2023

地域のPBL中間発表会

1年生のSS探究Ⅰ選択者は、2学期からグループに分かれて「地域のPBL」グループ活動に取り組んでいます。PBLとは、Project Based Learning(課題解決学習)の略です。本校で実施している地域のPBLは、グループごとに地域が抱える課題をひとつ取り上げて現状を調べ、解決策を提案するというもので、2年生に行う課題研究の前に科学的な手法を学ぶことを目的としています。

各グループはさまざまな課題に向き合い、現状把握から解決策の提案をスライドにまとめ、中間発表会で発表しました。今回の発表で明らかになった課題は今後改善し、1月に行う学年発表会(最終発表会)につなげていきます。学年発表会が充実したものになるよう、引き続き頑張ってください。

また、SSアドバンス探究A選択者は、ハチミツを用いた体験を通して、探究を進める上で必要な合意形成について学びました。なお、SSアドバンス探究A選択者も地域のPBL活動に取り組んでおり、1月の学年発表会(最終発表会)は、SS探究Ⅰ選択者と合同で行います。

国際科学技術コンテスト強化講座(情報)を開催しました

10月28日(土)、三重大学教授の萩原克幸先生を講師にお迎えして、国際科学技術コンテスト強化講座(情報)を行いました。内容は情報オリンピックへの参加で必要となるC言語の基礎学習と、演習を行いました。今年度は本校生徒のほかに、桑名高校の生徒も参加し熱心に学びました。

なお、今年度の情報オリンピックは11月16日まで受け付けしており、たくさんの生徒にチャレンジしてもらいたいと思います。

国際科学技術コンテスト強化講座(地学)を開催しました

9月16日(土)、筑波大学元教授の久田健一郎先生を講師にお迎えして、国際科学技術コンテスト強化講座(地学)を行いました。内容は地学オリンピックの説明、地学オリンピックの過去問題の解説および地質学に関する講座と、岩石標本や化石の観察・スケッチ等の実習でした。今年度は本校生徒のほかに、津西高校、上野高校の生徒も参加し、熱心に学びました。既に地学オリンピックの申し込みは始まっており、この講座で興味を持った生徒には、ぜひチャレンジしてもらいたいと思います。

水産研究所フィールドワーク

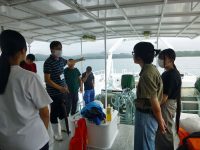

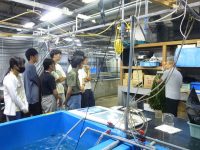

希望者を対象に、8月24日(木)に志摩市浜島町の水産研究所を訪問し、海に関するフィールドワークを実施しました。午前中は調査船「あさま」に乗船し、海の透明度の測定やプランクトン採集などを行いました。CTDを用いた海水調査をしたり、調査船内を見学したりと、フィールドワークならではの貴重な体験ができました。

午後は研究員の方による三重県の水産業に関する講義を受けました。三重県が抱える水産業の課題などについての説明では、熱心にメモをとる姿が見受けられました。

今回のフィールドワークは参加希望者が少なかったのですが、その分深い学びのあるフィールドワークになりました。

第13回高校生バイオサミットin鶴岡

慶應義塾大学主催の高校生バイオサミットが山形県鶴岡市の慶應義塾大学先端生命科学で開催されました。今年度は全国から95チームの高校生がエントリーし、その中でレポート審査とZoomによる口頭発表での予選を通過した32チームが参加できます。

本校からは「民間薬『へいさく』の効果とその原因物質」と題して2年生5名が計画発表部門への出場を果たしました。この班は上級生の研究を引き継いでおり、先行研究から明らかになったことに加えて自分達の行った検証や考察をまとめた発表を行い、審査員特別賞を受賞しました。

分子科学研究所訪問

8月18日、愛知県岡崎市にある分子科学研究所に2年生6名が訪問しました。日本の中核的研究機関である分子科学研究所の設備の見学や講義と、瀬川泰知先生の研究室による実習や課題研究指導を受けることができました。実習ではナフタレンの結晶作成と顕微鏡観察、化合物の構造分析を経験させていただきました。また課題研究指導では大学院生のみなさんも議論に加わってくださり、これから課題研究を進める上で大変参考になりました。

SSH生徒研究発表会

文部科学省・科学技術振興機構が主催するスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が8月9日、10日に神戸国際展示場で行われました。本校からは「民間薬へいさくに関する研究」と題し3年生5名が出場しました。全国のSSH校をはじめ220校の高校生が一堂に会してそれぞれの研究成果を発表し交流を深める、活気ある2日間でした。

SSH国内研修

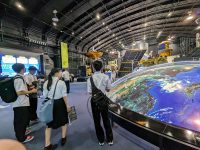

本校では最先端の研究を行っている施設等を訪ね、その研究内容について学ぶとともに、自然科学分野における視野を広げる機会とすることを目的として、毎年夏休みに国内の大学や研究所、博物館等を見学する「国内研修」を実施しています。今年度は8月2日(水)から4日(金)にかけて実施することができました。

今年度の研修先は関東方面で、1日目は本校から東京大学へ進学した卒業生による東京大学本郷キャンパスの見学を実施しました。生徒たちはキャンパス内を見学することで学生生活についてのイメージを膨らますことができたようでした。夜には大学を案内していただいた卒業生と筑波大学へ進学した卒業生も合流し、研修会を実施しました。卒業生と話す中で、受験勉強や学生生活などの経験をたくさん聞くことができ、有意義な研修会になったことと思います。

2日目は筑波大学、JAXA宇宙センター、筑波実験植物園、3日目は農研機構の遺伝資源研究センター、食と農の科学館と、幅広い分野の施設を訪問しました。いずれも日本有数の科学技術系の施設で、展示内容も充実しており、生徒はガイドの解説に熱心に聞き入り、研修を進めることができました。3日間の研修で得られたことを今後の探究活動や進路決定等に生かしてもらいたいです。

SSH東海フェスタ2023 優秀賞受賞

東海地区の高校による課題研究発表会「SSH東海フェスタ2023」が、名城大学附属高等学校の主催で毎年開催されています。近年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったりオンライン開催となったりしましたが、今年は現地開催となりました。本校からは3年生が、口頭発表1本、パネルセッション1本、ポスター発表2本の研究成果を出展しました。

その中で口頭発表が優秀賞を受賞することができました。これは参加24校中5校のみに与えられる栄誉です。他の発表も質疑応答したり、助言をいただいたりし、有意義な1日となりました。

英語口頭試問

昨年度まで自分たちが研究した課題研究について、英語による口頭試問を行いました。研究した内容を英語で説明し、質疑応答も英語で行います。他校からALTの先生にも来ていただき、生徒も緊張気味でしたが、しっかりと予習をし取り組んでいました。終わった感想を聞いてみると「楽しかった!」と言っている生徒もいました。

SS探究Ⅱ、SSアドバンス探究B 課題研究第1回中間発表会

SS探究のメインプログラムである課題研究は、1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定をすることから始め、2年生のほぼ1年をかけて研究と成果のとりまとめを行います。2年生の1学期は、グループごとに研究計画を立てることが主な活動になります。7月6日(木)に第1回中間発表会を実施し、各班は研究計画とこれまでの進み具合を発表しました。

発表会には、昨年度課題研究に取り組んだ3年生も参加し、経験者の視点から2年生の発表内容に対して質問やアドバイスを行ってもらいました。

また、SSアドバンス探究B選択生徒は、本校を卒業生とオンラインで接続し、大学生や大学院生の視点からの意見をもらい、意見交流をすることができました。

今後、2年生は計画にもとづいていよいよ本格的に研究に取り組みます。2学期末には第2回中間発表会を行う予定です。充実した課題研究になるよう頑張ってください。

気候変動に関する高校生国際フォーラム

台湾科技大が主催する気候変動に関する高校生国際フォーラムに、本校生徒とSSH事業を通じて交流のある文山高級中學の生徒がオンラインで参加しました。このフォーラムには4か国から6校が参加するということもあり、発表や質疑応答も全て英語で行われました。

参加のきっかけは、文山高級中學が参加を決めていたところに、オンラインミーティングでそのことを聞き、台湾でも被害が深刻な地震をテーマにするという話をしている中で、同じ課題のある日本もぜひ発表したいと申し込み実現しました。

本校生徒は気候変動によって予想される海面上昇、それに伴う津波災害からの「減災」方法について触れ、日本のおかれている状況について発表し、「Best Intelligence Award」をいただきました。

課題研究成果発表会

伊勢高校SSH事業最大のイベントである、課題研究成果発表会を3月20日に行いました。2年生の課題研究はSS探究のメインプログラムで、1年生の3学期にグループ分けとテーマ設定をすることから始まり、2年生のほぼ1年をかけて研究と成果のとりまとめを行い、3月に成果をポスターにまとめて発表します。今年度も2年生はそれぞれの研究を頑張り、各班の個性あふれる研究発表が行われました。

成果発表会では1年生も発表を聞き、今後の課題研究に対して具体的なビジョンをもつことができました。また、発表会には、本校SSH事業の運営指導委員の先生にも来校いただきました。

2年生は、これから研究成果を論文にまとめる活動に入り、課題研究もいよいよ大詰めとなります。よい論文が残せるよう、最後までしっかり頑張ってください。

「みえ探究フォーラム2022」に参加しました!

2月12日(日)に鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパスで開催された「みえ探究フォーラム2022」(三重県教育委員会主催)に参加しました。本校からは、校内発表会で評価の高かった課題研究のうち、2グループが口頭発表部門、4グループがポスター発表部門で発表を行いました(参加作品は以下のとおり)。

口頭発表部門では「変色から見るヒペリシンの特性」、ポスター発表部門では「さみどりベース ~言語の壁は学習の壁ではない~」がそれぞれ最優秀賞を受賞するなど、日頃の活動の成果を発揮することができました。

また、SSC生物部門の部員が、「生き物が出す不思議な光 ~乾燥ウミホタルを用いた発光観察実験~」というテーマで小学生を対象とした科学体験講座を開講し、こちらも大変盛況でした。

<口頭発表部門参加作品>

・変色から見るヒペリシンの特性(最優秀賞)

・燃料電池の新しい触媒の可能性(優秀賞)

<ポスター発表部門参加作品>

・民間薬へいさくに関する研究(優秀賞)

・麦茶好きによる紅茶好きのための研究(優秀賞)

・疑似魔法で魔法陣つくってみた(優秀賞)

・さみどりベース ~言語の壁は学習の壁ではない~(Mie labより出展)(最優秀賞)