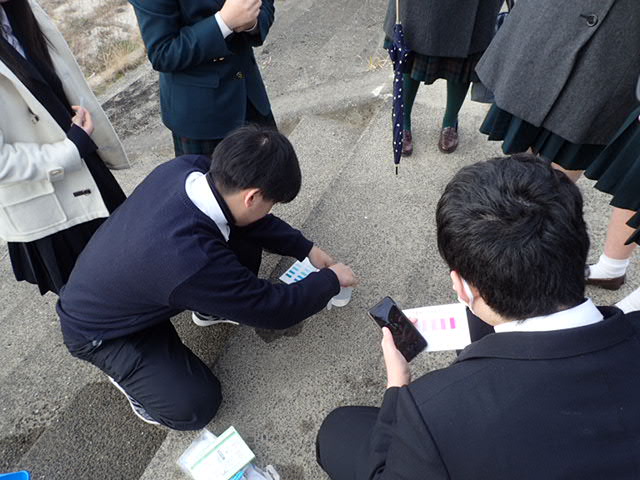

2018年4月28日土曜日に、三重県松阪市にある松名瀬海岸に潮干狩りをしに行きました。目的は底生生物(ベントスBenthos)を調べるということでした。アサリやシジミ、ツメタガイ、バカガイ、カガミガイなど貝が採れたり、ゴカイ、イソガニなどもいました。マテガイも採りたいと思っていたのですが、殻があるだけで採ることができなかったので、今度行くときには採れるように頑張りたいと思います。

私にとって潮干狩りは経験がなかったので、生物部で行けると聞いたとき、とても嬉しくて、アサリやシジミのような身近な貝が採れたときは、本当に採れるのだなぁと感動しました。ヤドカリがとても多くよく動いていて、見ていて面白かったです。もっと長く観察したかったです。(担当:M.Y)