本校の考える防災教育

本校舎は熊野灘沿岸に立地し、今後予想される南海トラフ巨大地震や、東日本大震災の教訓から、地域や保護者の防災についての意識も高く、学校での防災教育の充実が望まれています。また、南伊勢町では人口減や少子高齢化の進行が著しく、地域の防災に高校生が果たす役割がますます重要となってきています。本校が考える防災教育とは、単に避難訓練や防災講演会といった直接的なものだけでなく、自分たちの生まれ育った地域のことをよく知り、高校生が地域の行事などに積極的に参加することで地域の活性化に貢献し、そして郷土を愛する心を育成することが自分たちの地域を守る防災意識へと繋がると考え、学校だけでなく地域の機関と連携をはかりながらさまざまな取り組みを行っています。

本校舎は熊野灘沿岸に立地し、今後予想される南海トラフ巨大地震や、東日本大震災の教訓から、地域や保護者の防災についての意識も高く、学校での防災教育の充実が望まれています。また、南伊勢町では人口減や少子高齢化の進行が著しく、地域の防災に高校生が果たす役割がますます重要となってきています。本校が考える防災教育とは、単に避難訓練や防災講演会といった直接的なものだけでなく、自分たちの生まれ育った地域のことをよく知り、高校生が地域の行事などに積極的に参加することで地域の活性化に貢献し、そして郷土を愛する心を育成することが自分たちの地域を守る防災意識へと繋がると考え、学校だけでなく地域の機関と連携をはかりながらさまざまな取り組みを行っています。

この「安政の大地震」についての話を先人が残した記録をもとに、現代文にアレンジして、子どもたちにもわかるように脚色を加えました。今回はその脚本をお借りして紙芝居の絵を高校生が描き、それを地元の小学校へ上演しに行くという取り組みを行いました。

岩手県山田町を訪れ、町の歴史や震災・津波被害について、前町長の案内のもと、いろいろな場所を訪れました。

山田町では、砂浜の砂からガラス片や木くずを取り除く作業や、洗浄された写真を台紙に貼り、山田町社会福祉協議会の廊下に掲示する作業をしました。社協を訪れた人が自分や家族の写真を見つけられるようにするためです。さらに、仮設住宅を訪れ、お茶会やアルバムカフェなどを行い、地域の方々と交流しました。震災当時のことや今の暮らしのことなどを聞かせていただきました。

東北ボランティアでの山田町の方々との意見交換や、この取り組みの成果を踏まえ、本校舎の避難経路が見直されることとなりました。

岩手県久慈市と山田町を訪問しました。久慈市での「ふるさと体験学習プログラム」では、北三陸の美しい自然の中で、洞窟探検、シャワークライミング、カヌー・カヤックを体験することで、その地域の良さを、身をもって学びました。山田町では、現地の中高生との交流や仮設住宅を訪問し、「ぼんぼんマスコットづくり」を実施しました。これらの体験を通して、防災・減災や復興について、高校生としてなすべきことが何かを考える機会となりました。

東日本大震災から5年がたつという機会に、三重県とつながりの深い岩手県山田町の子どもたちを南伊勢町に招き、被災した当時のこと、またその後の復旧・復興するまちへの関わりや住んで感じる課題について語っていただきました。

さらに、山田町の子どもたちとともに南伊勢町神前浦のまちあるきをしながら「震災体験」を共有し、復興まちづくりの夢と課題について本音でトークしたことを「大人たちへのメッセージ」としてまとめ、シンポジウムで発表しました。

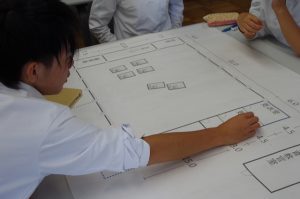

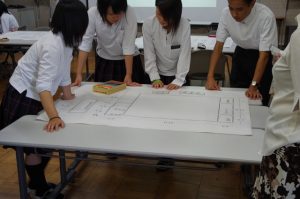

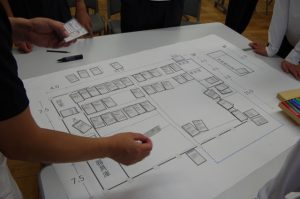

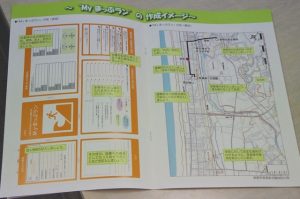

非常持ち出し品には、常に携帯しておく0次持ち出し品、災害時にさっと持ち出して避難する「1次持ち出し品」、3日間程度の被災生活に備えた「2次持ち出し品」の3種類があります。南伊勢高校では、三重大学と南伊勢町防災課、NPO法人ドゥチューブが連携し、高校生が考える非常持ち出し品を検討する授業を行いました。特に2014年から2016年の3年間で、0次持ち出し品の中身を検討し、パック詰めした「Myゼロパック」を考案しました。このMyゼロパックは2017年1月20日より三重外湾漁業協同組合から販売されています。

2016年は、三重県内の中高生による「学校防災ボランティア事業」に参加しました。宮城県の東松島市、石巻市、多賀城市と女川町、福島県富岡町を訪問しました。前年度と同様、仮設住宅での寝袋宿泊体験や炊き出し訓練、集会所での流しそうめんを通した地元の方々との交流を行いました。また、多賀城高校で避難所運営ゲームなどを通して、現地の高校生らと防災合同学習会を行いました。さらに石巻市では、語り部の方と交流し、被災時やそれからのことを聞かせていただきました。最終日には福島県双葉郡富岡町を視察し、今なお立入制限され、5年前から修繕されいていない町並みを目の当たりにしました。この年度は、事前学習、現地学習、事後学習で学んだことをもとに、地域の防災リーダーとしての活躍が期待される防災士の資格を習得することができました。