SSC スーパーサイエンスクラブ

SSC スーパーサイエンスクラブ 最新更新日:2023年3月31日

理科棟(三号館)を主な活動場所として,日々実験,実習,研究をしています。

1階:物理部会・数学部会

2階:化学部会

3階:生物部会

4階:地学部会

SSC全体 最新更新日:2023年3月31日

全部会に渡る活動について…

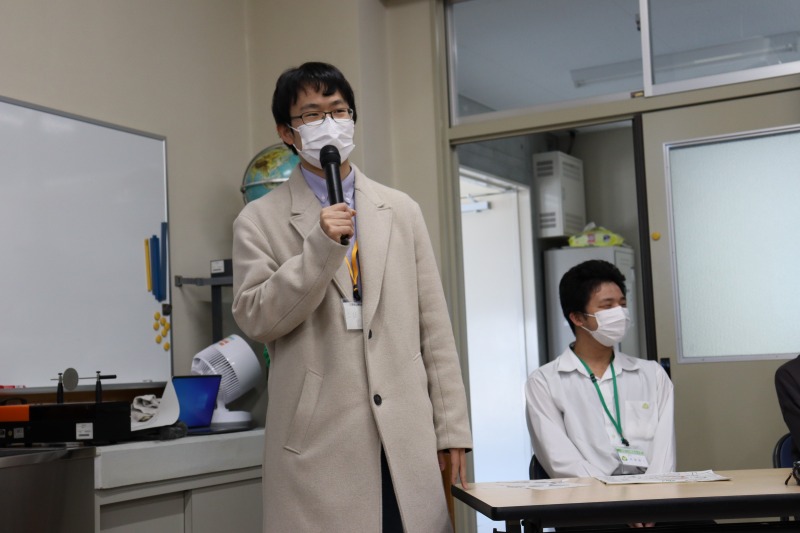

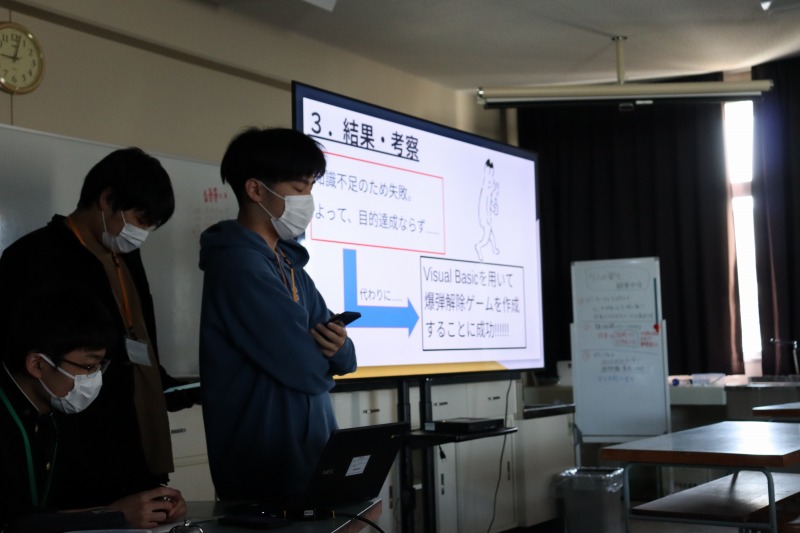

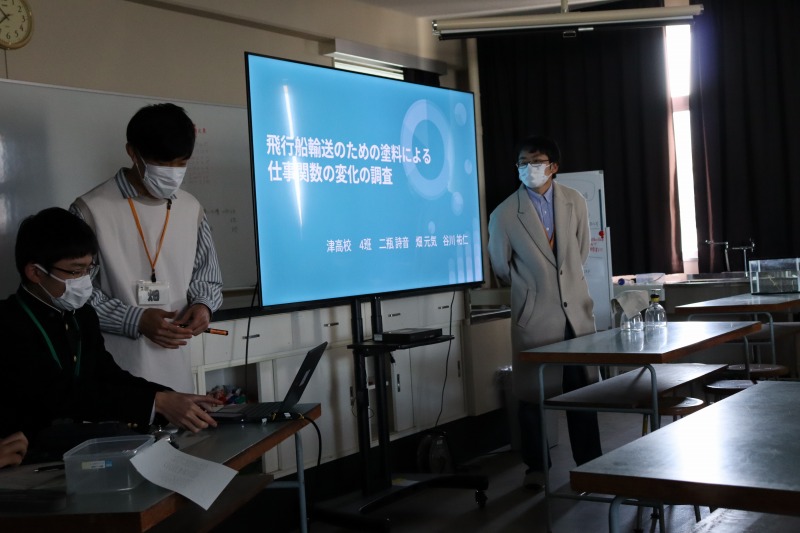

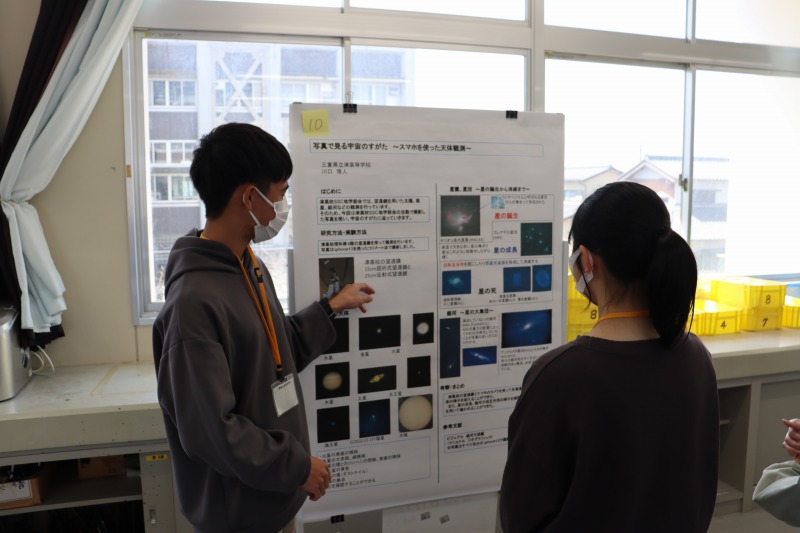

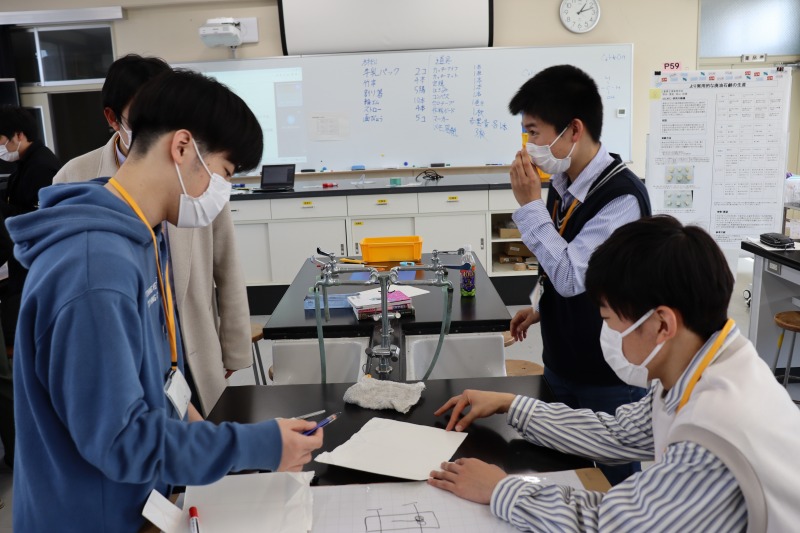

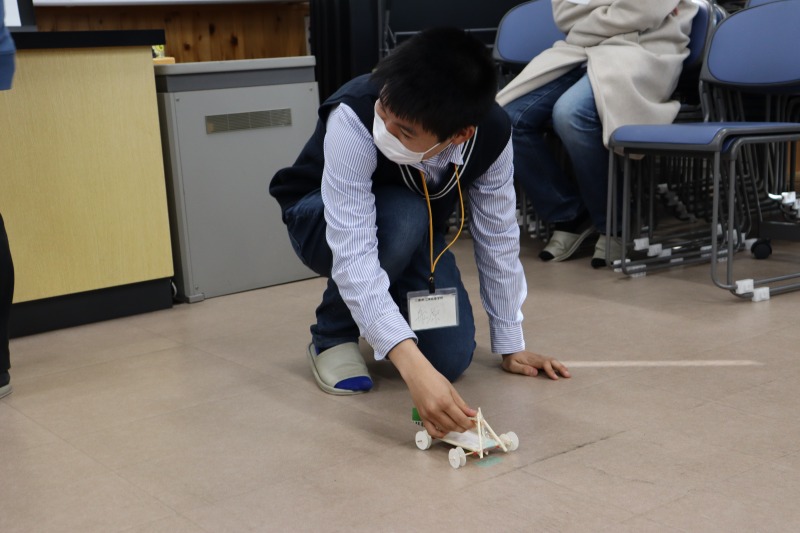

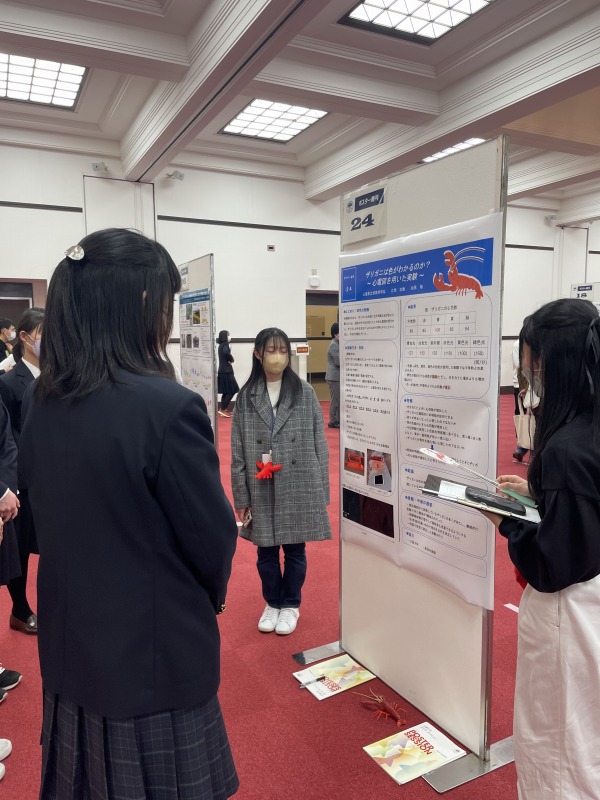

三重県高校生学会[2023.3.28]

3月28日(火)に津高校で三重県高校生学会が開催されました。

参加校は、三重県立松阪高等学校、三重県立上野高等学校、三重県立伊勢高等学校、桜丘高等学校の生徒が参加してくれました。

午前は、研究発表会、午後は交流会『ぴったり止めろ!牛乳パックカー』を行いました。

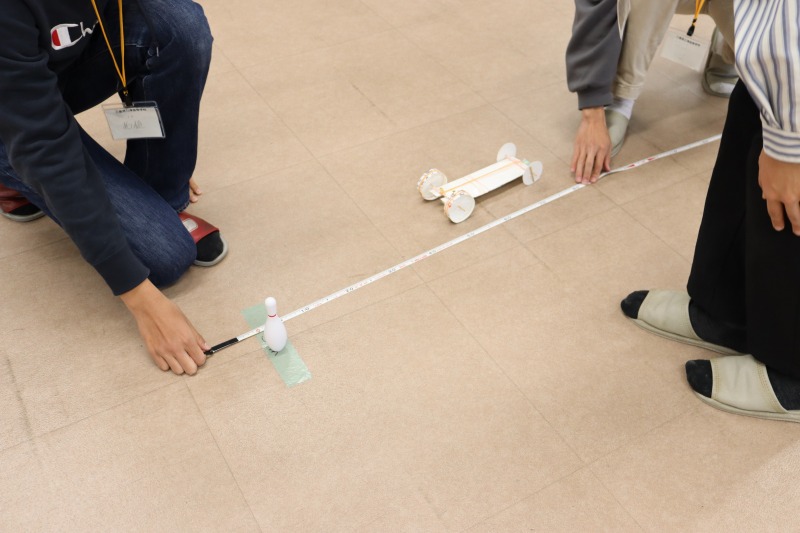

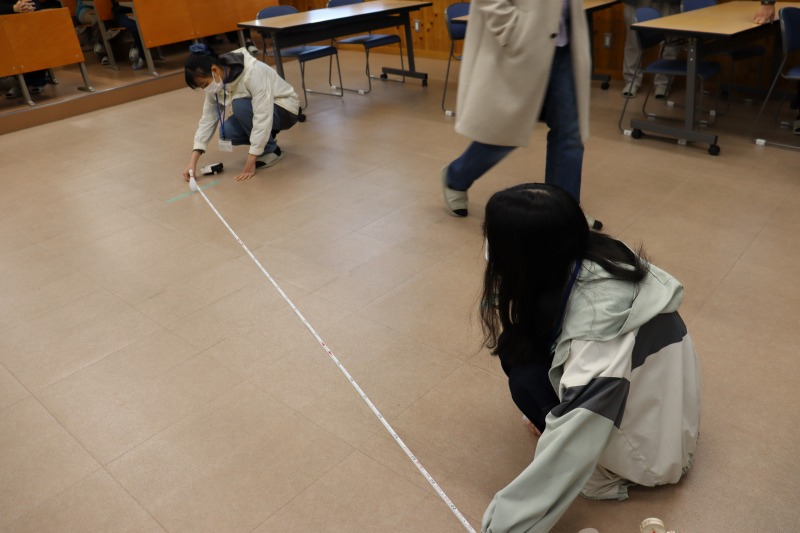

SSC科学系クラブ交流会③[2022.12.28]

12月28日(水)に津高校SSCと松阪高校SSC、京都市立堀川高校と交流会を行いました。

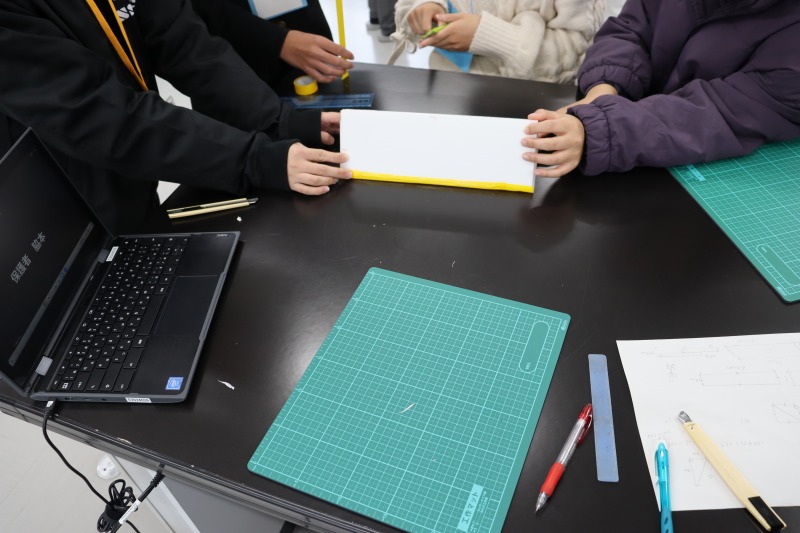

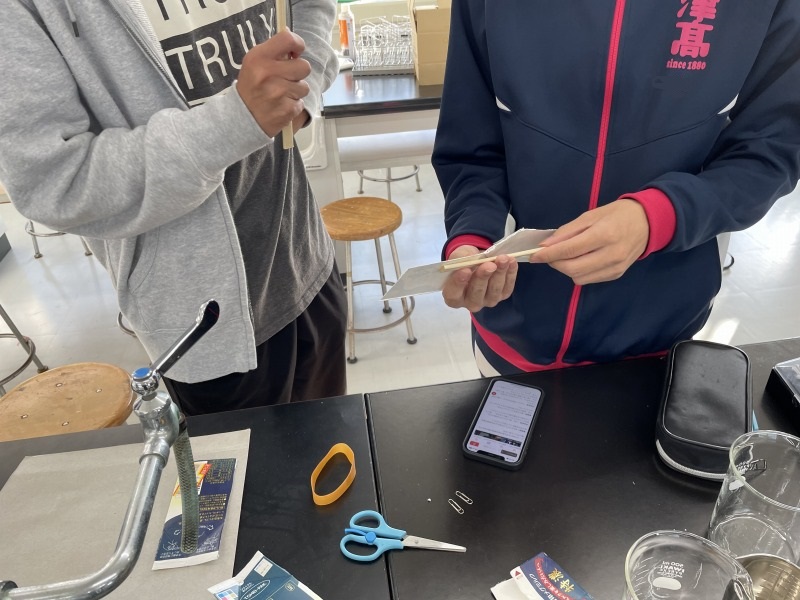

今回は、『紙飛行機でボウリング』を行いました。

自作した紙飛行機を用いて、5~7m先に並べたPETボトルのピンをボウリングの要領で倒す競技をしました。

狙った場所に紙飛行機を飛ばすことが難しかったですが、大変盛り上がりました。

競技終了後には、交流会を行い、作成で工夫した点や反省、改善点などの意見交換を行いました。

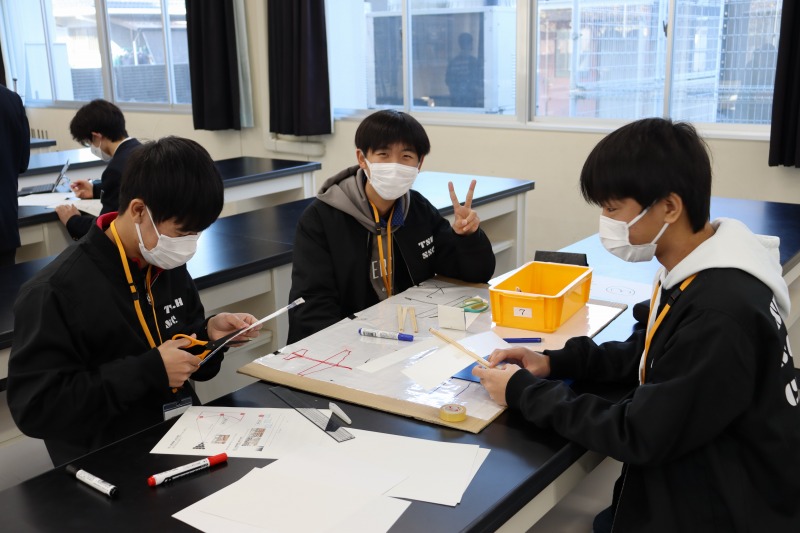

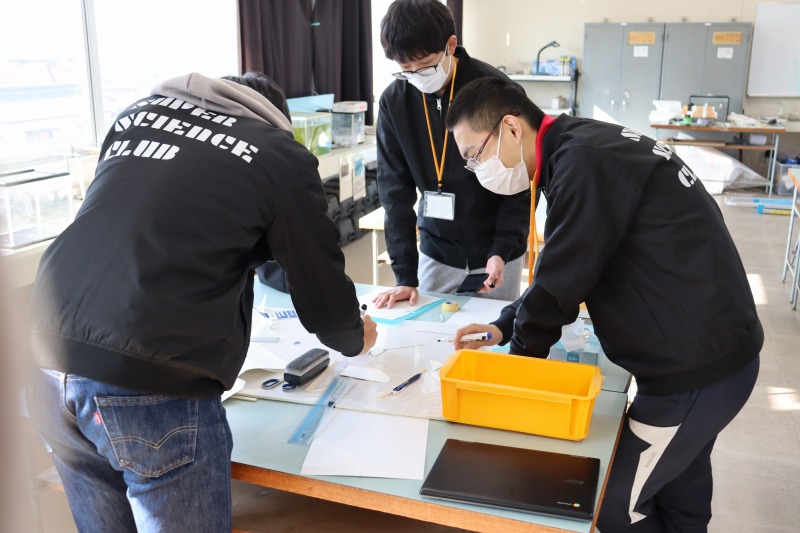

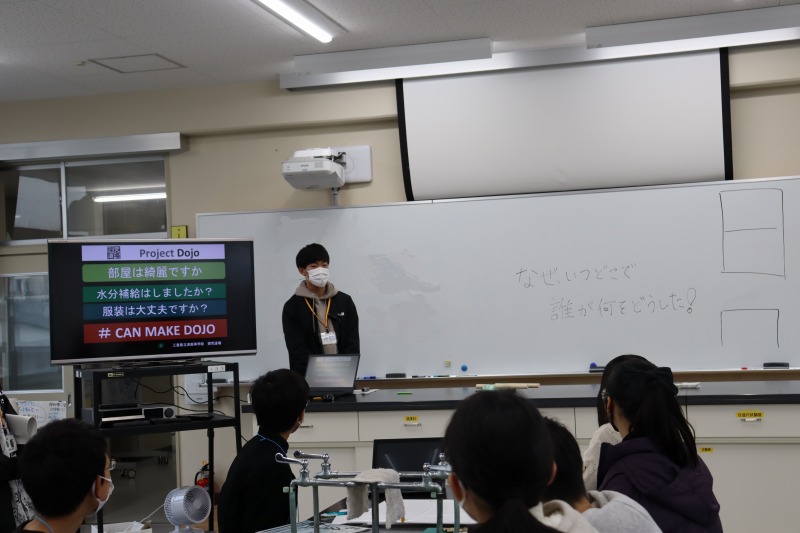

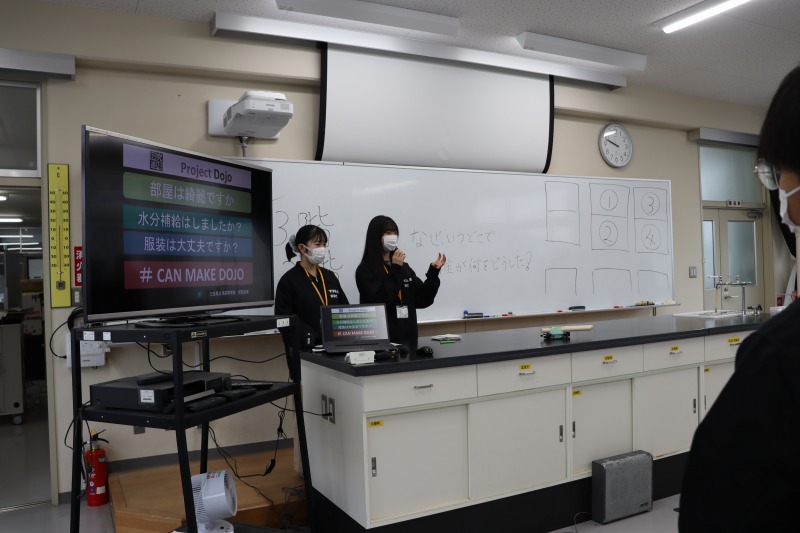

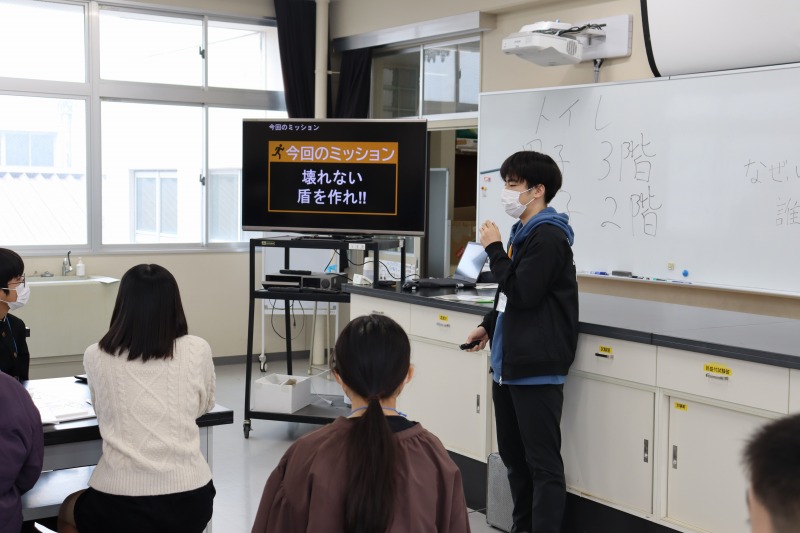

第1回探究道場[2022.12.17]

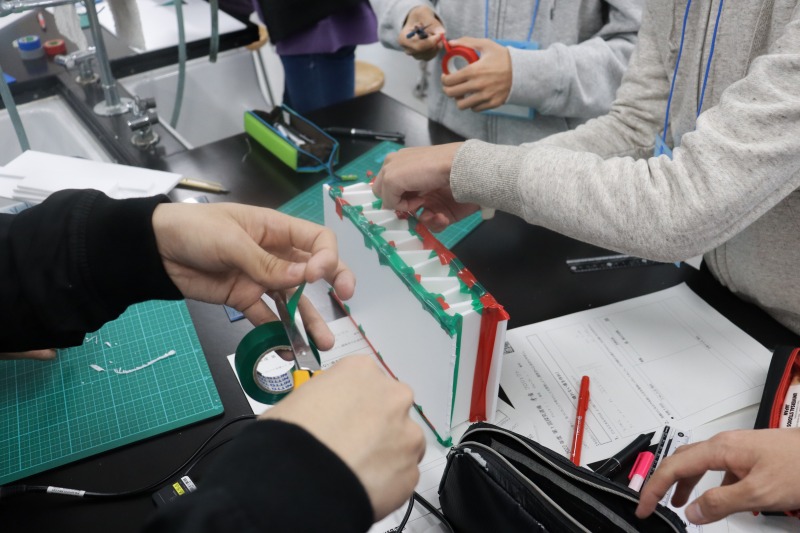

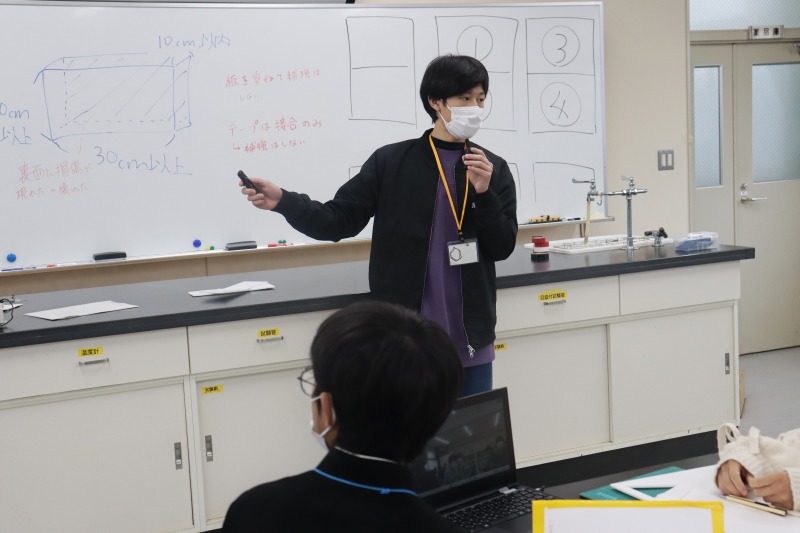

12月17日(土)に津高校にて第1回探究道場が開催されました。

津市内の中学生12名が参加してくれました。

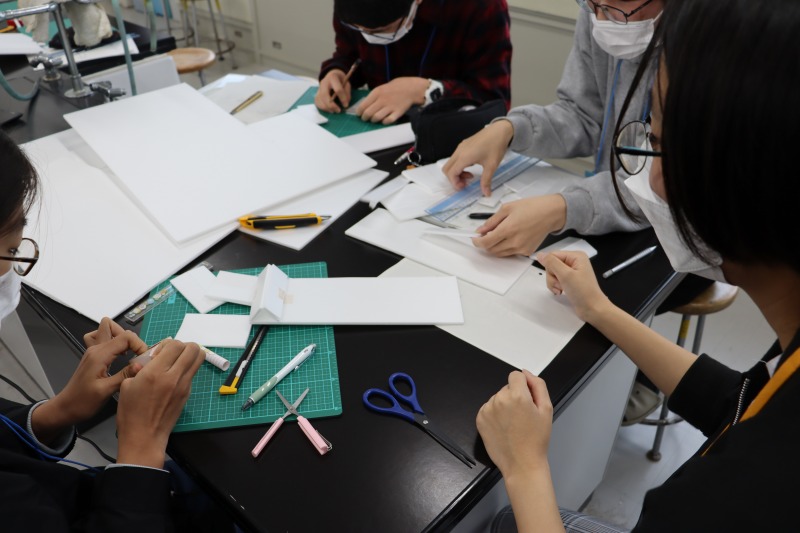

絶対壊れない盾を作ることをミッションに意見を出し合いながら、盾の作成を行いました。

各グループで工夫して、様々な形の盾が作成されました。

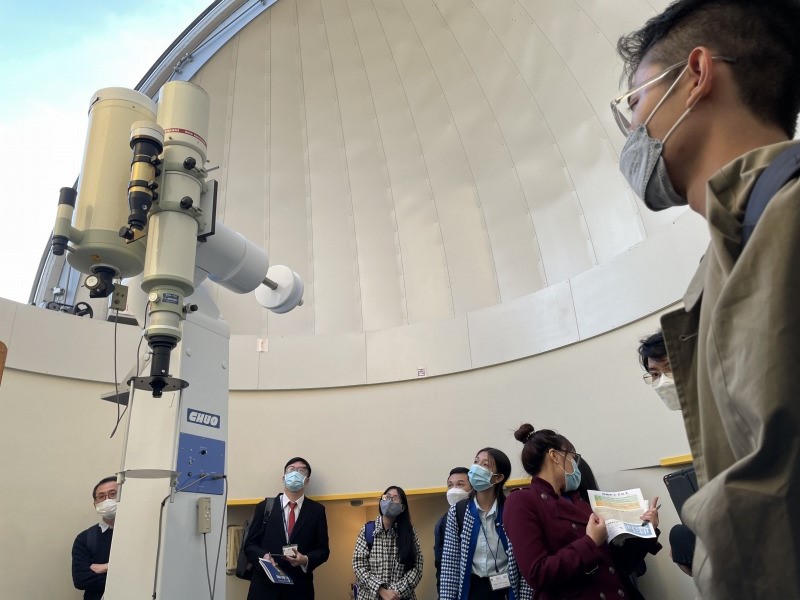

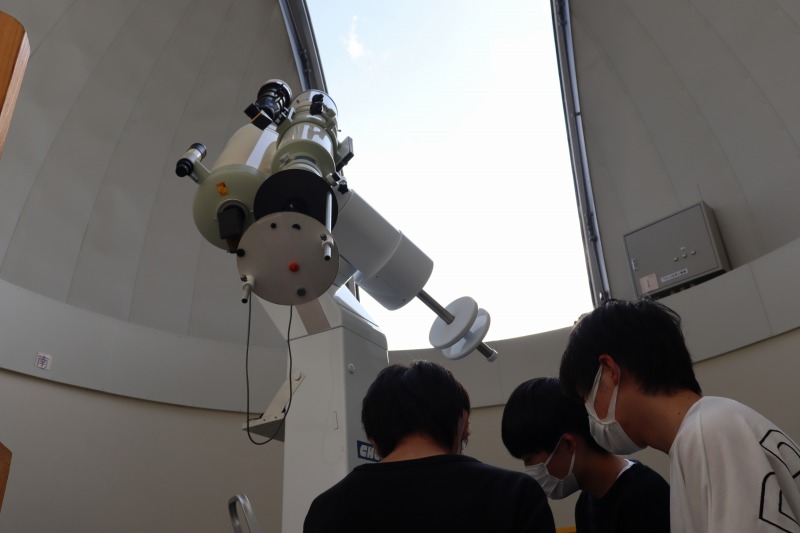

ベトナム・ホーチミン師範大学の学生との交流[2022.11.17]

11月17日(木)にベトナム・ホーチミン師範大学の理科の先生を目指す大学生10名が交流会を行いました。

望遠鏡で土星を観測したり、3Dアナグリフで記念撮影をしたりと各部会で交流しました。

SSC青山高原登山会[2022.10.22]

10月22日(土)にSSCで青山高原登山会を開催しました。

今回は、東青山駅→青山高原三角点・ふるさと公園→西青山駅のコースでハイキング、登山を行いました。

途中、布引滝に立ち寄りました。

頂上からは津市街地、青山高原の風車群など360度の大パノラマの絶景を楽しみました。

SSC実験会[2022.10.6]

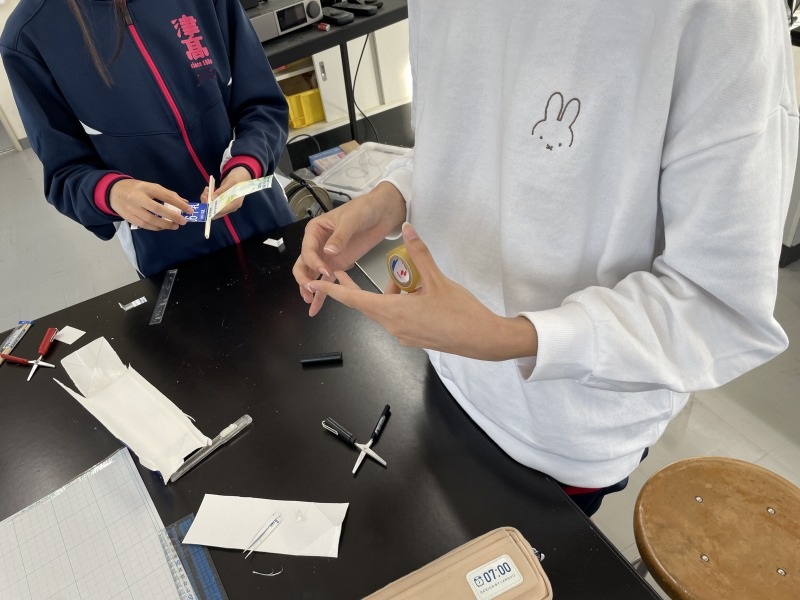

10月6日(木)にSSC実験会『紙飛行機でボウリング』を行いました。

牛乳パック、割り箸、セロテープを使用して紙飛行機を作成し、約5~7m先に並べたペットボトル10本倒すことに挑戦しました。

なかなか狙った所へ飛ばすことが出来ず、苦戦しました。

最高で4本倒した飛行機が2機ありましたが、まだまだ改良の余地があり、10本倒せるように挑戦していきます。

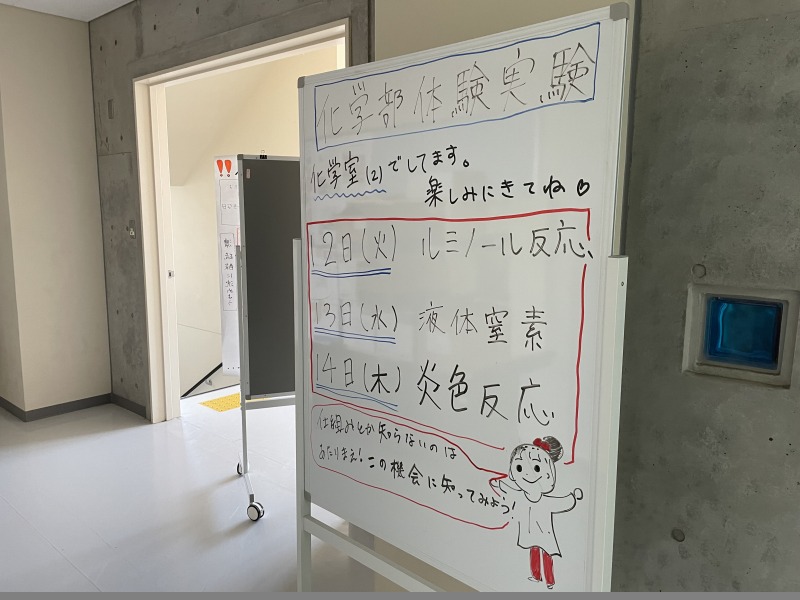

文化祭SSC[2022.9.3]

9月3日(土)に津高校文化祭が開催されました。

SSCからは以下のクラブ企画を行いました。

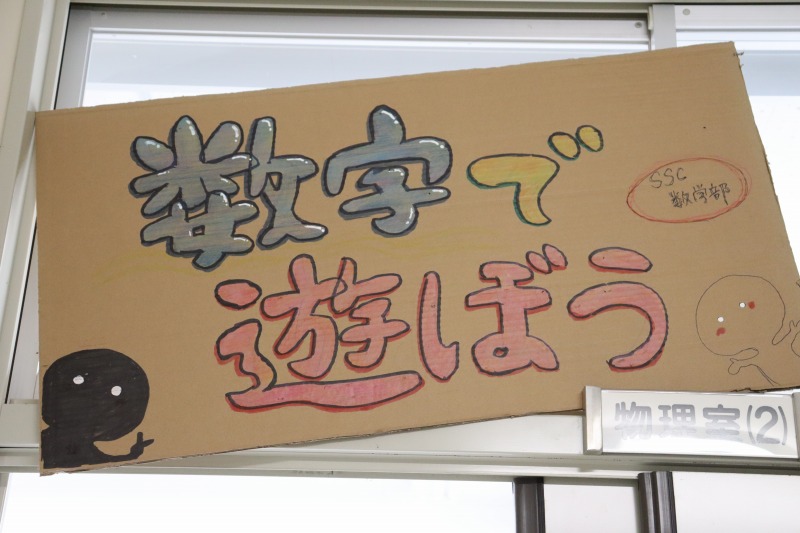

数学部会『数学であそぼう』

物理部会『物理PC実験室』

化学部会『ケミカルケミカル』

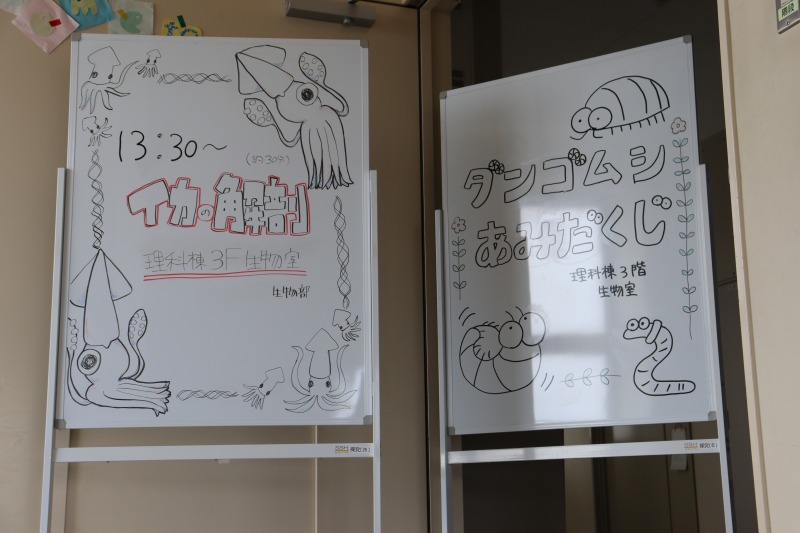

生物部会『イカの解剖』『ダンゴムシであみだくじ』

地学部会『プラネタリウム』

SSC科学系クラブ交流会②[2022.8.9]

8月9日(火)に津高校SSCと上野高校USSLab・松阪高校SSCと2回目の交流会を行いました。

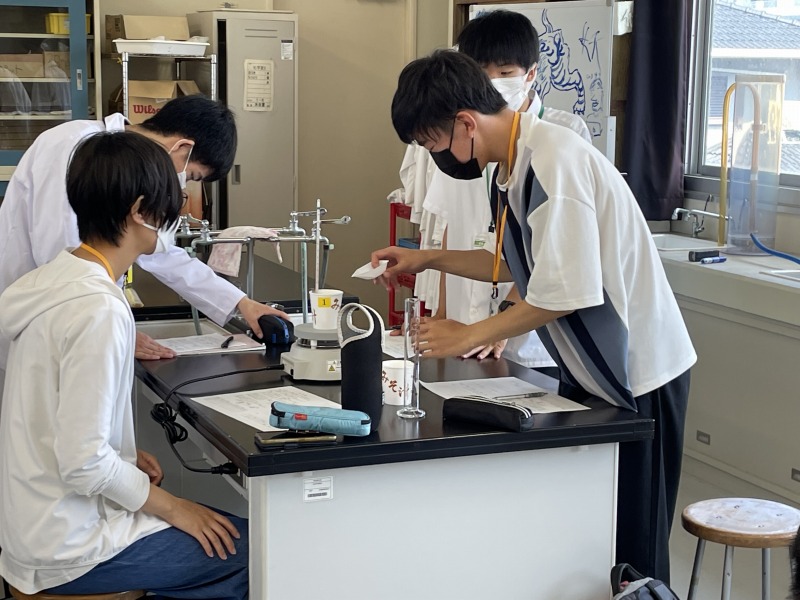

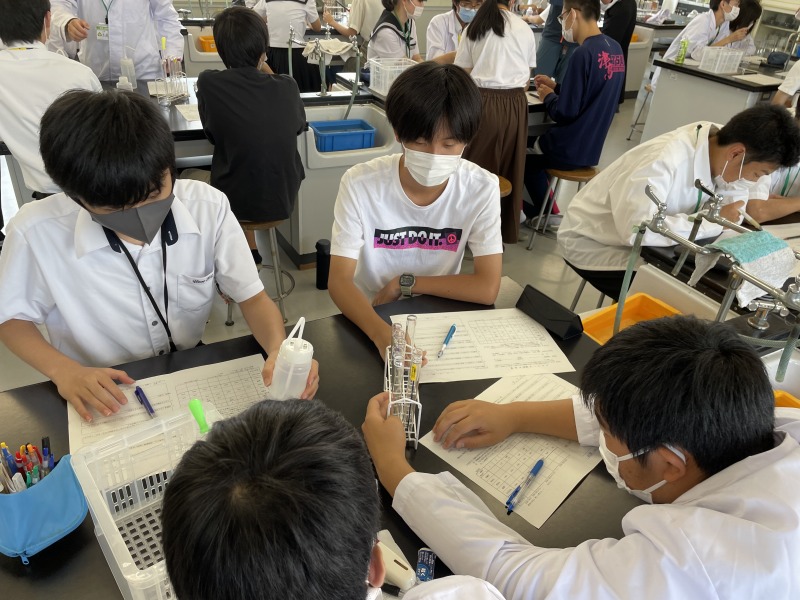

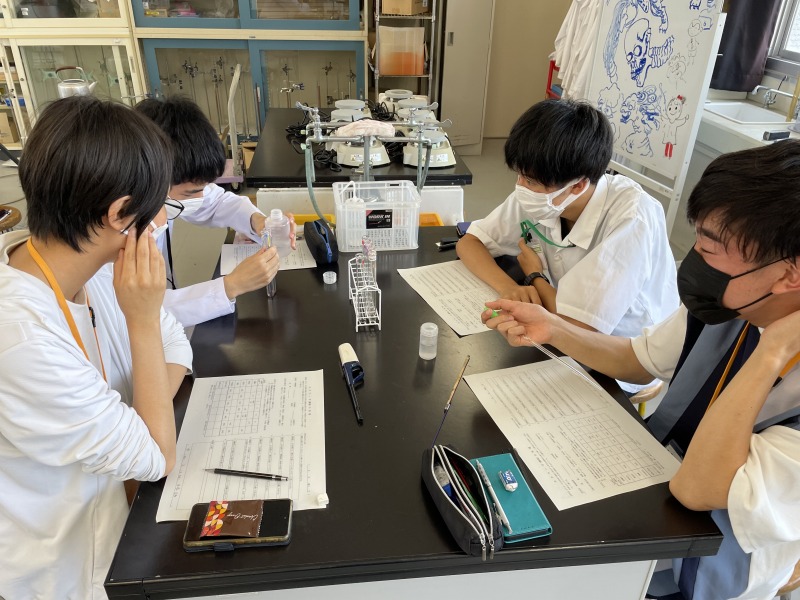

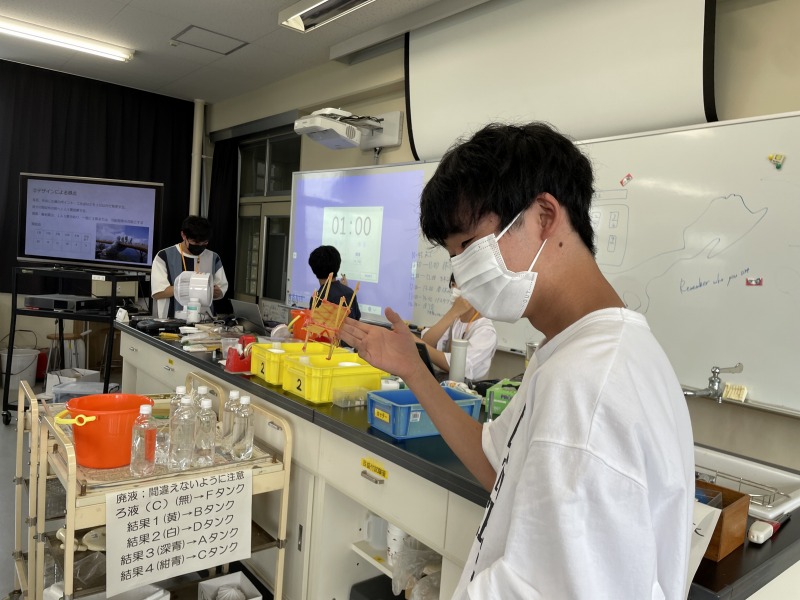

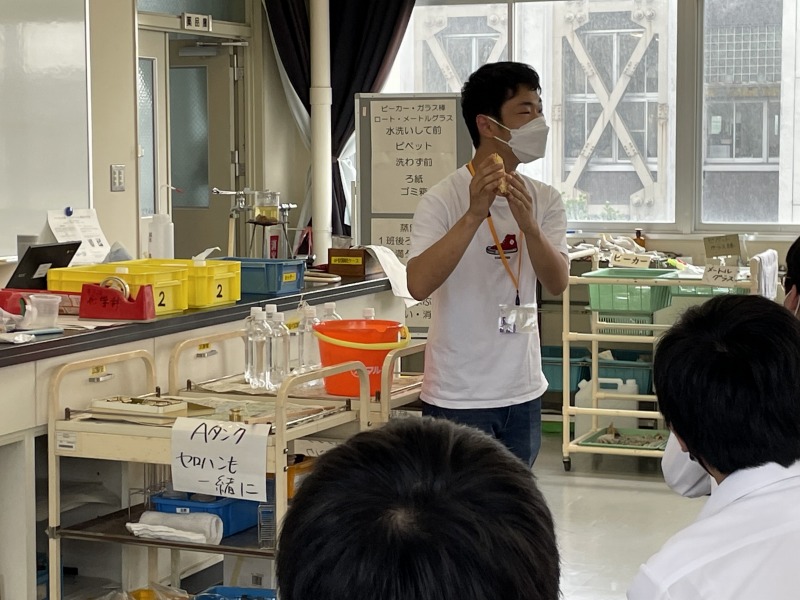

今回は、化学分野「反応熱」、生物分野「カタラーゼのはたらき」、総合分野「パスタブリッジ作成」を行いました。

午前に反応熱、カタラーゼの実験を行いました。グループで実験操作を確認しながら進めました。

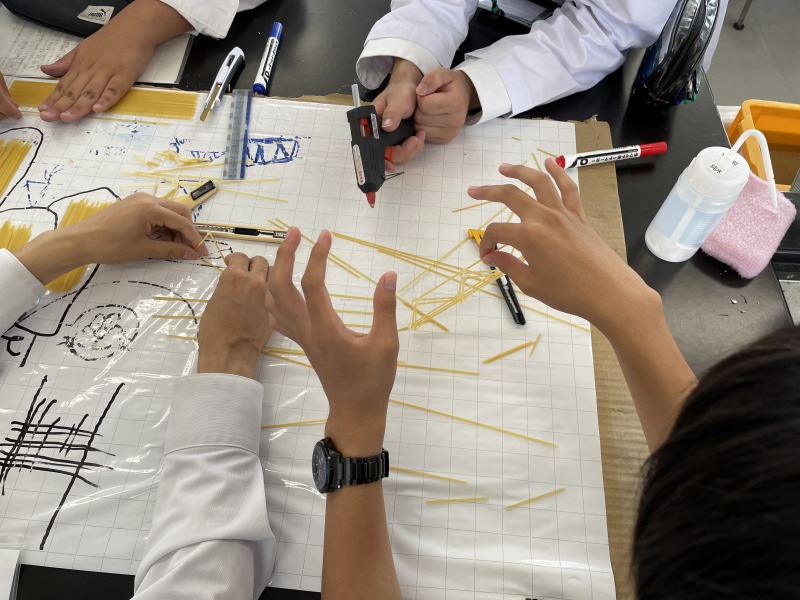

午後からは、パスタブリッジの作成に取り組みました。様々な意見、アイデアを出しながらグループで協力して作成しました。

SSC臨海実習[2022.7.28-30]

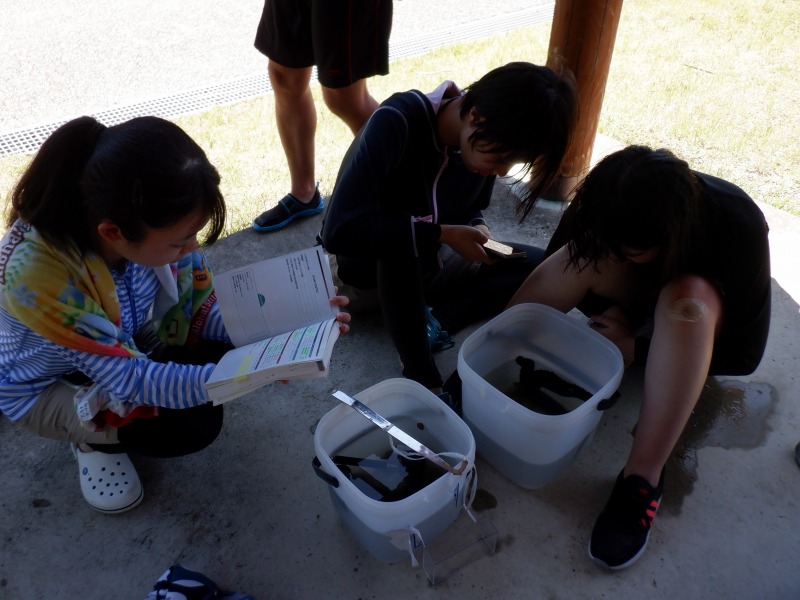

7月28日(木)~30日(土)で三重県紀北町の黒浜海水浴場付近で臨海実習を行いました。

シュノーケリングの体験や磯採集などを行い、生息する生物の調査を行いました。

スズメダイの仲間やカニ、エビの仲間など様々な種類の生物を採取することが出来ました。

東海フェスタ2022[2022.7.16]

7月16日(土)に東海フェスタ2022が開催されました。

東海地区のSSH指定校を中心とした研究発表会です。

本校からは、ZOOMLive発表に数学部会3年生、OVice発表に地学部会2・3年生、生物部会3年生、化学部会3年生、物理部会3年生が出場しました。

他校の研究発表を聞くことができ、大変貴重な時間となりました。

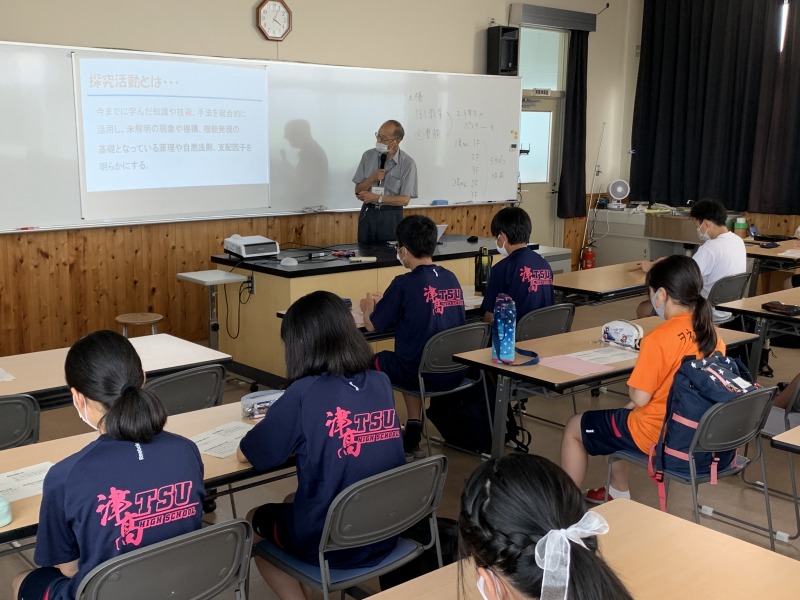

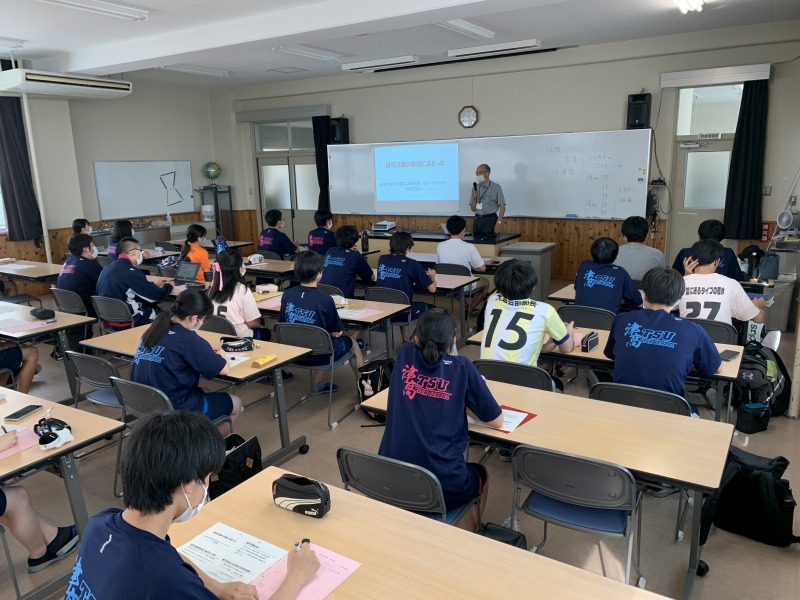

探究活動特別授業[2022.7.12]

7月12日(火)に三重大学三重大学工学部リサーチフェローの竹田真帆人先生に。

探究活動や研究についての進め方や心構えなどについてお話いただきました。

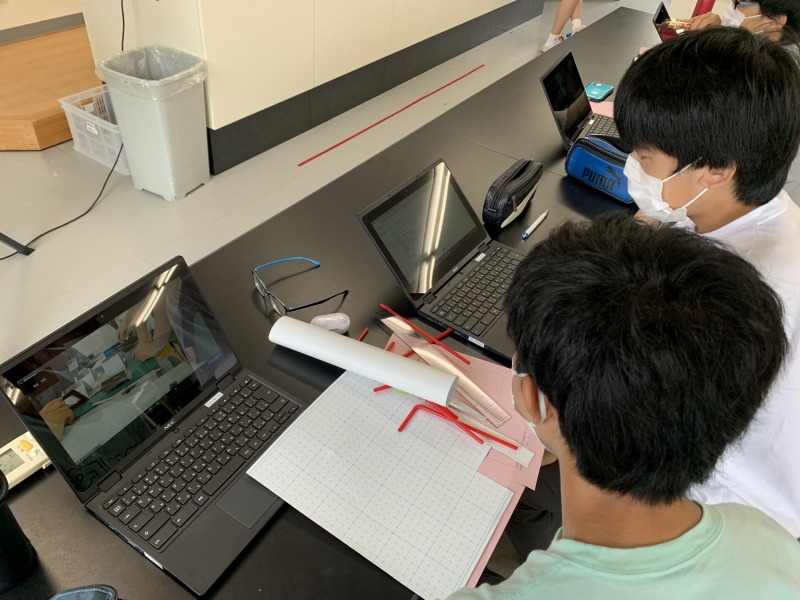

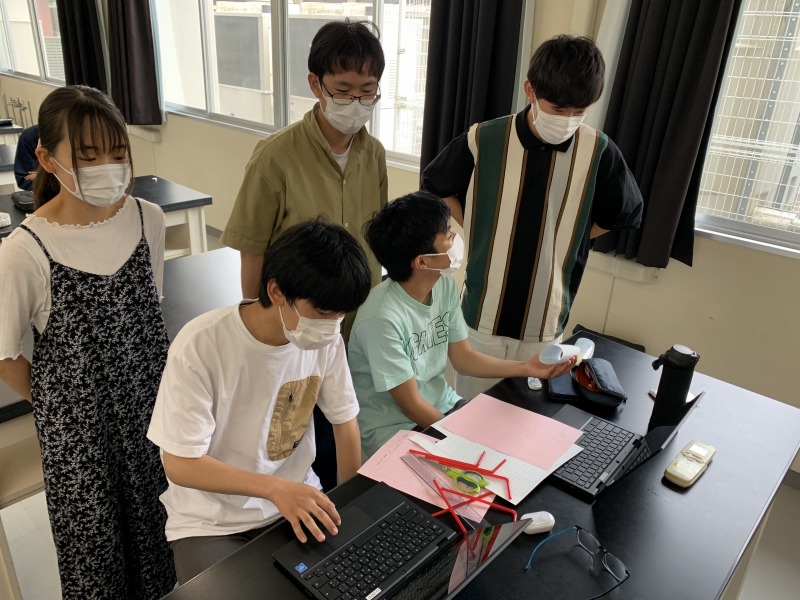

京都市立堀川高等学校探究道場[2022.7.9]

7月9日(土)に京都市立堀川高等学校探究道場にオンラインで参加しました。

高校生主体のイベントで、探究活動に興味をもつ中学生を対象とした探究的・発展的なイベントです。

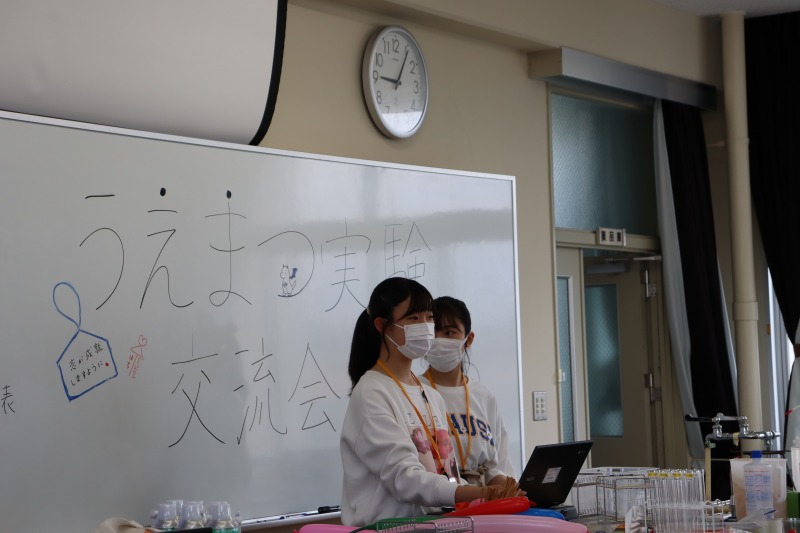

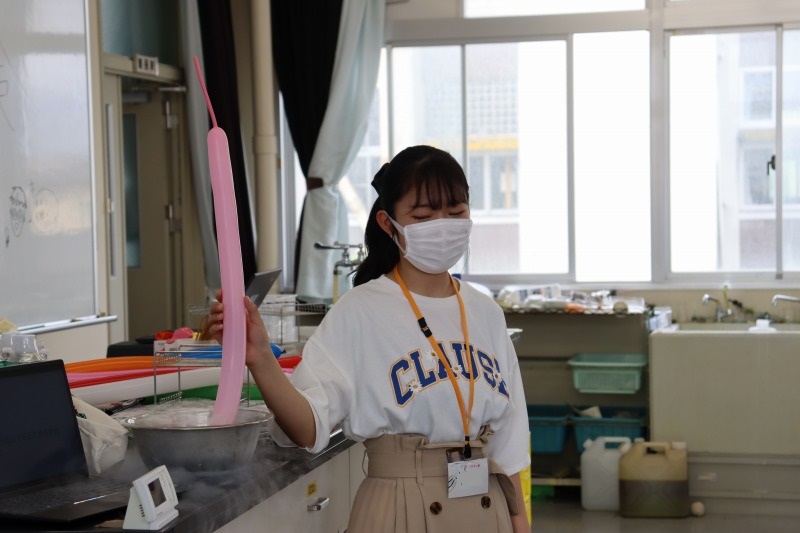

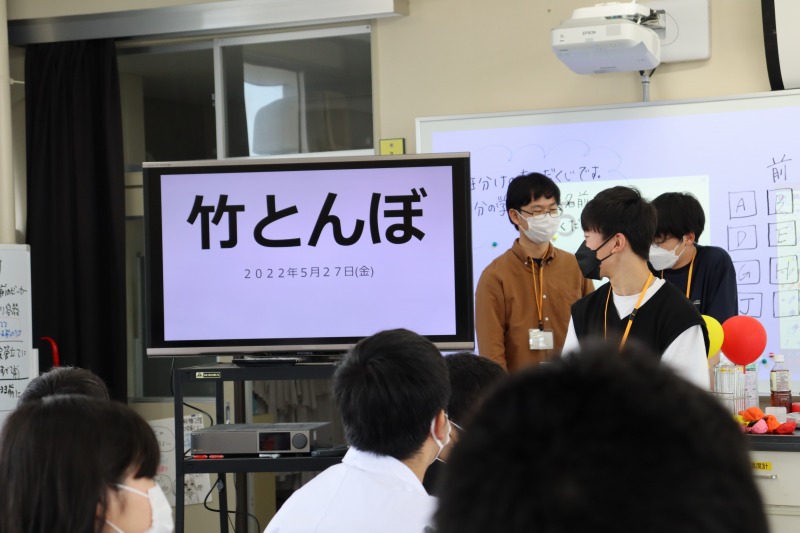

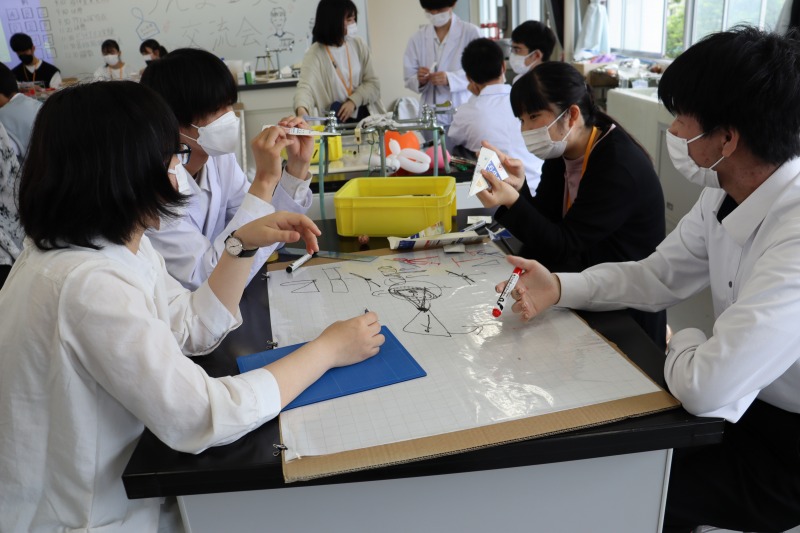

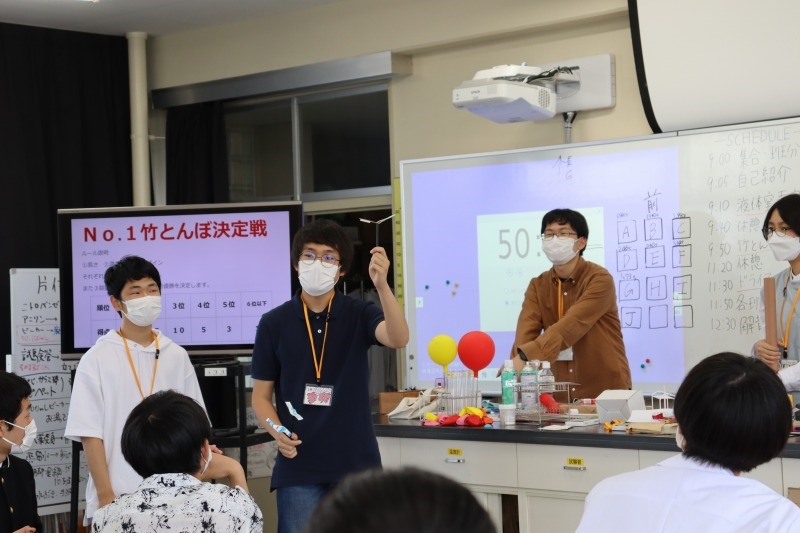

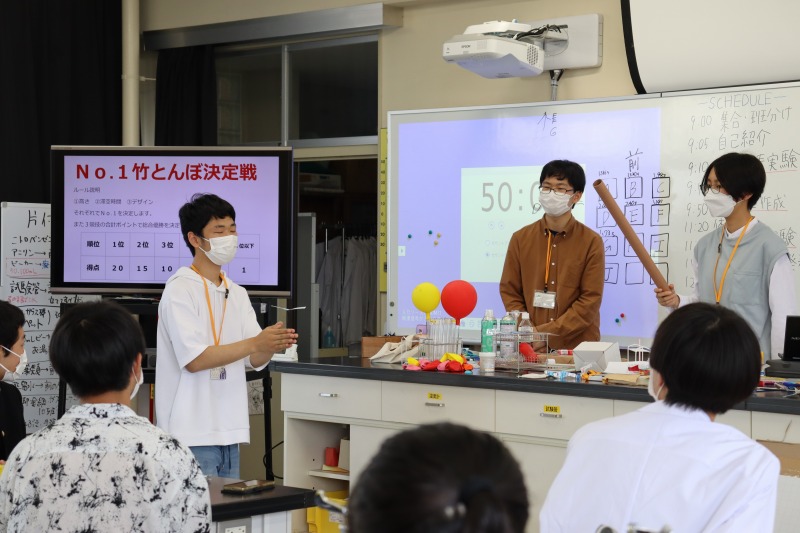

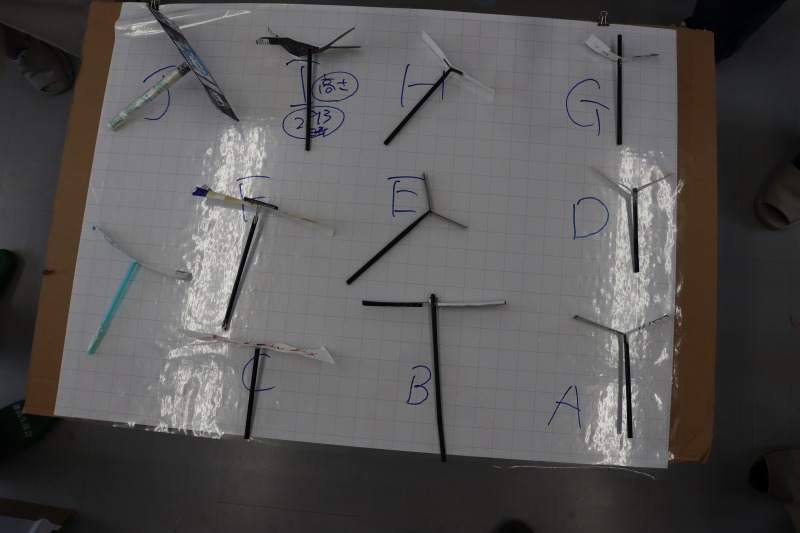

SSC科学系クラブ交流会[2022.5.27]

5月27日(金)に津高校SSCと上野高校USSLab・松阪高校SSCと第1回目の交流会を行いました。

初めに、液体窒素での体験実験を行いました。気体の酸素を液化し、青色であることや磁石に引き寄せられる事などを確認しました。

また、後半は、牛乳パック・ストローを用いての竹とんぼ作成を行いました。グループで相談しながら、『高く飛ばすには』『滞空時間を長くするには』などを工夫しながら作成しました。

最後には、ドライアイスと金属マグネシウムの反応を観察しました。

SSC経ヶ峰登山会[2022.5.4]

5月4日(水)にSSCで経ヶ峰登山会を開催しました。

今回の登山コースは、細野ルート(経ヶ峰ハイキングコース案内参照)で登山を行いました。

途中、めなし地蔵に立ち寄りました。

約2時間半かけて登りました。頂上からは津市街地、青山高原の風車群など360度の大パノラマの絶景を楽しみました。

SSC部結成[2022.4.15]

令和4年度SSC部結成を行いました。まずは、全体で行い、その後各部会に分かれて行いました。

今年度もたくさんの実験会・研修・勉強会・イベントを企画していきます。

SSC新入生歓迎部活体験[2022.4.11]

新入生に歓迎部活体験に向けた準備を行っています。

今年度もたくさんの方の入部をお待ちしております。気軽に理科棟に来てください。

物理部会 最新更新日:2022年8月30日

活動場所:理科棟1階 物理室

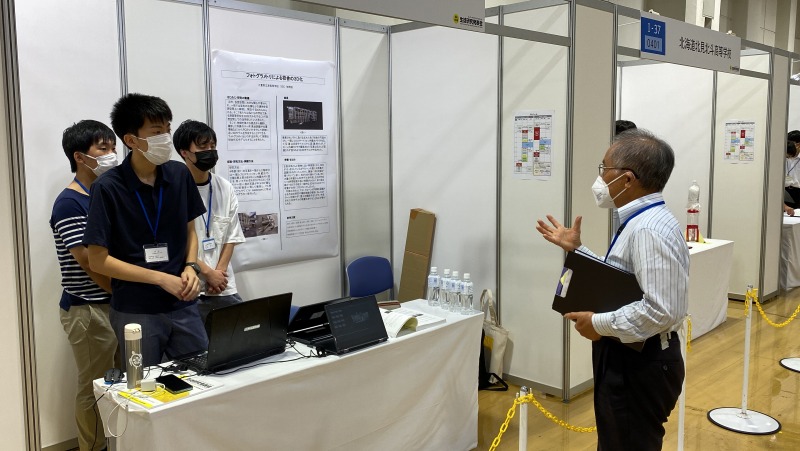

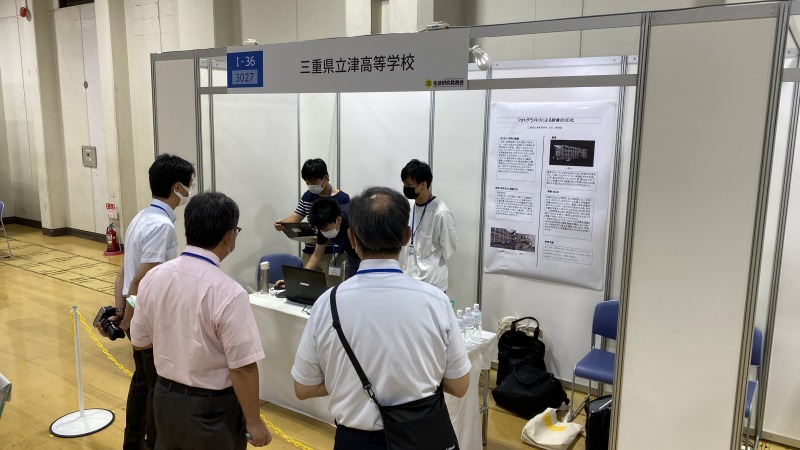

SSH生徒研究発表会・全国大会[2022.8.3-4]

8月3日(水)、4(木)にSSH生徒研究発表会・全国大会が兵庫県神戸市の神戸国際展示場で行われました。。

津高校からはSSC物理部会の3年生が発表を行いました。

発表テーマ:フォトグラメトリによる校舎の3D化

今年は2日間行われ、たくさんの高校生や参加者から質問、ご意見をいただきました。また全国の高校生徒と交流することができました。

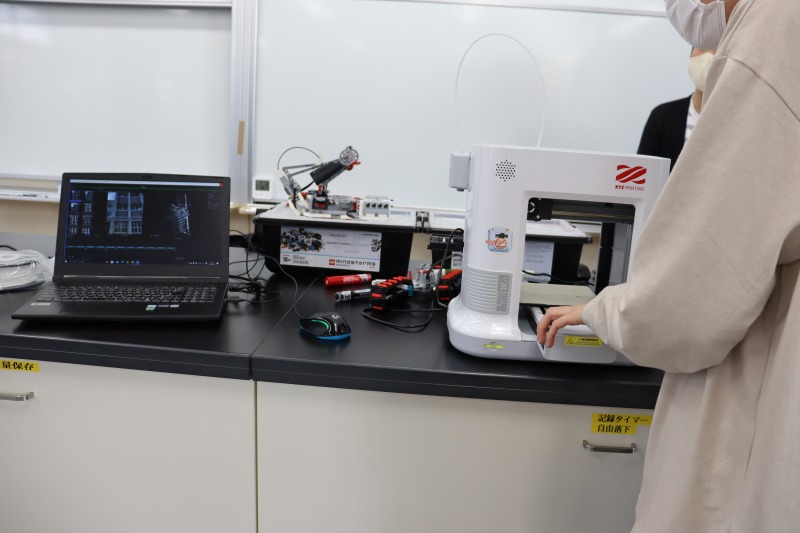

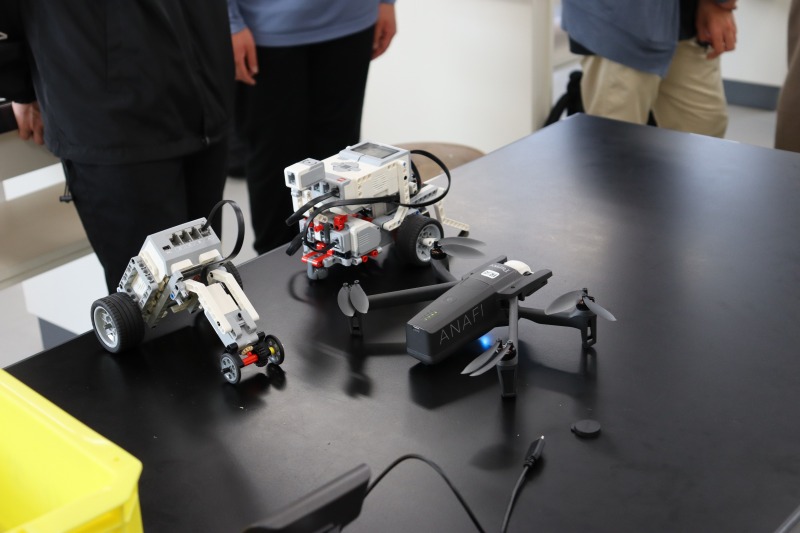

SSC新入生歓迎部活体験2日目・物理部会[2022.4.13]

物理部会のあるドローンや3Dプリンターの実演や物理部会の取り組みついて説明をしました。

化学部会 最新更新日:2023年1月12日

活動場所:理科棟2階 化学室

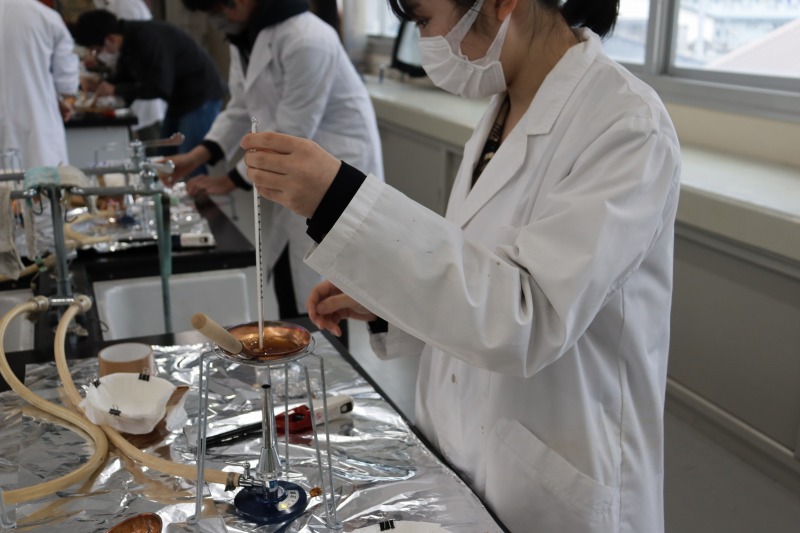

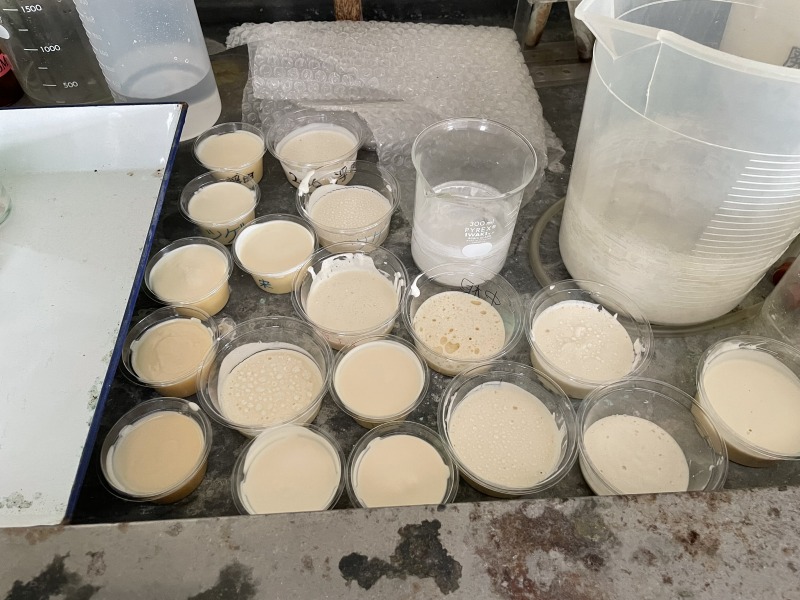

実験会・特別編『カルメ焼き』[2023.1.6]

1月6日(金)に実験会・特別編として、『カルメ焼き』を行いました。

砂糖の違い(上白糖・三温糖・グラニュ糖)、ふくらし粉の違い(重曹・卵白、卵黄、全卵、ゼラチン)など色々なパターンを試しながら実験を行いました。

初めはうまく膨らまず、失敗しましたが、何回か行う内にコツをつかみ、フワフワカリカリのカルメ焼きが作れるようになりました。

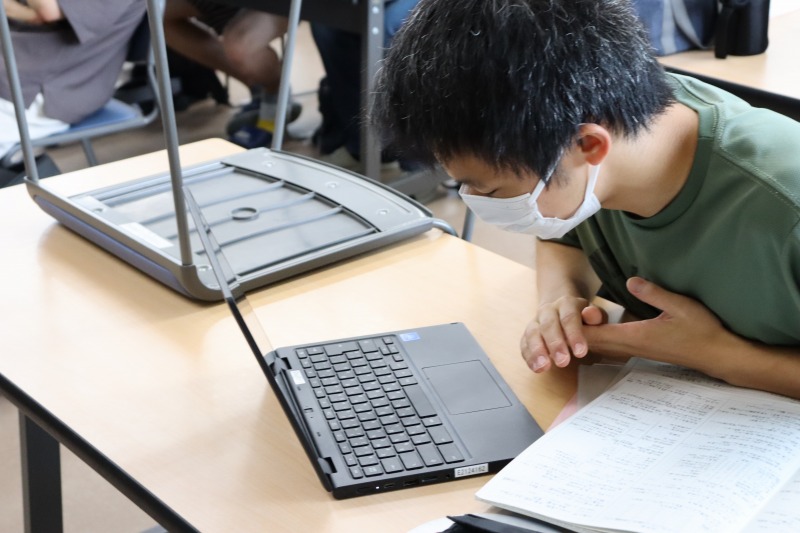

強化講座・化学[2022.12.26]

12月23日(月)に松阪高校で開催された強化講座・化学を受講しました。

コンピューターを用いて、分子の構造、形を観察したり、分子を設計したりしました。

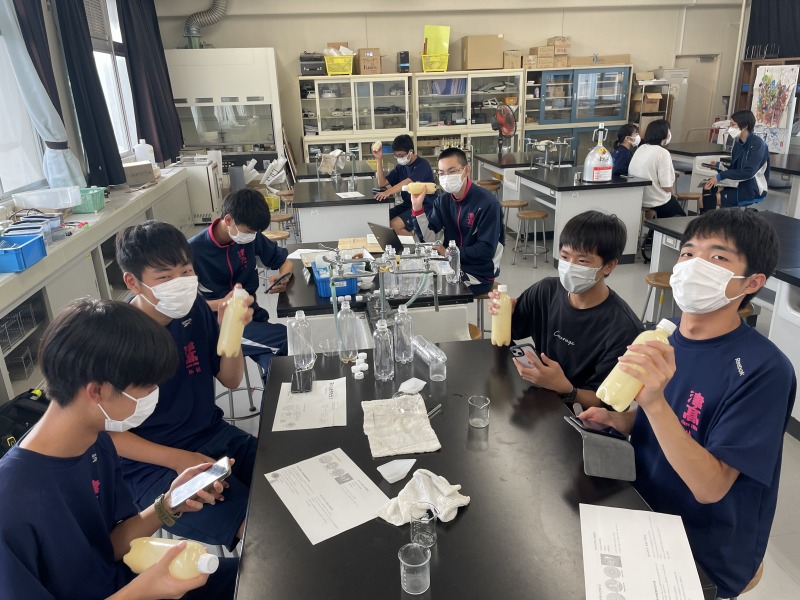

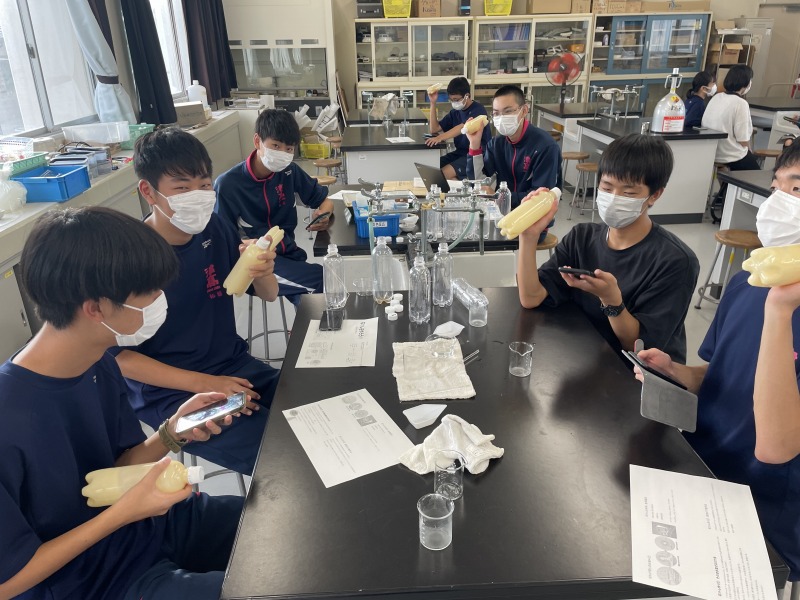

実験会 石けんをつくろう[2022.9.7]

9月7日(水)にSSC化学部会で実験会として、石けん作りに挑戦しました。

廃油と水酸化Naをけん化させて、石けんを作りました。

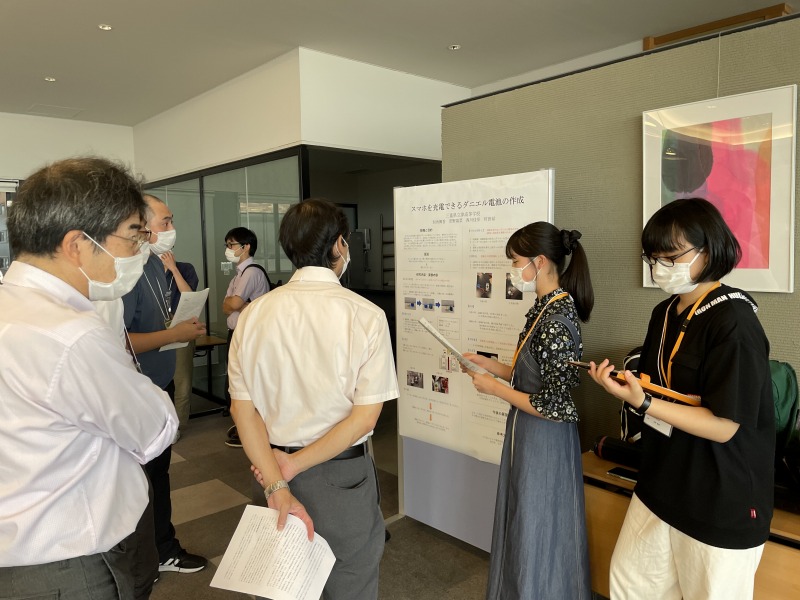

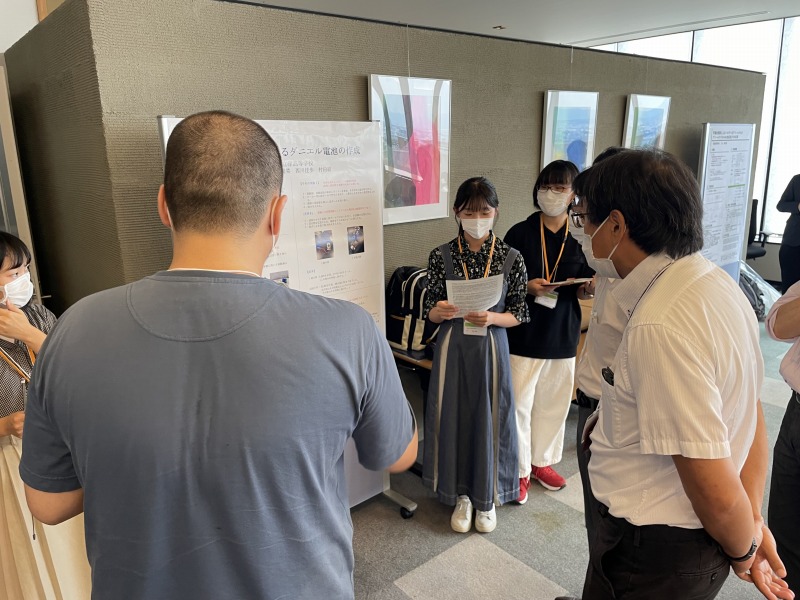

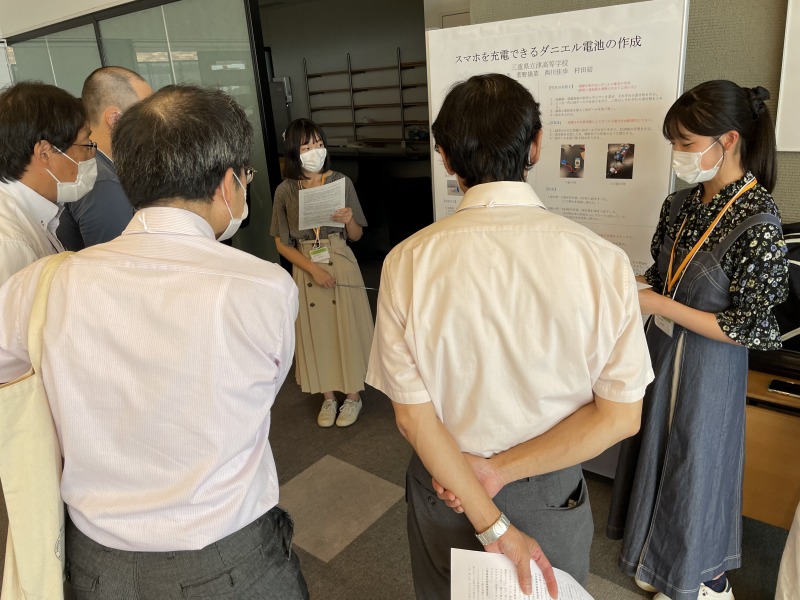

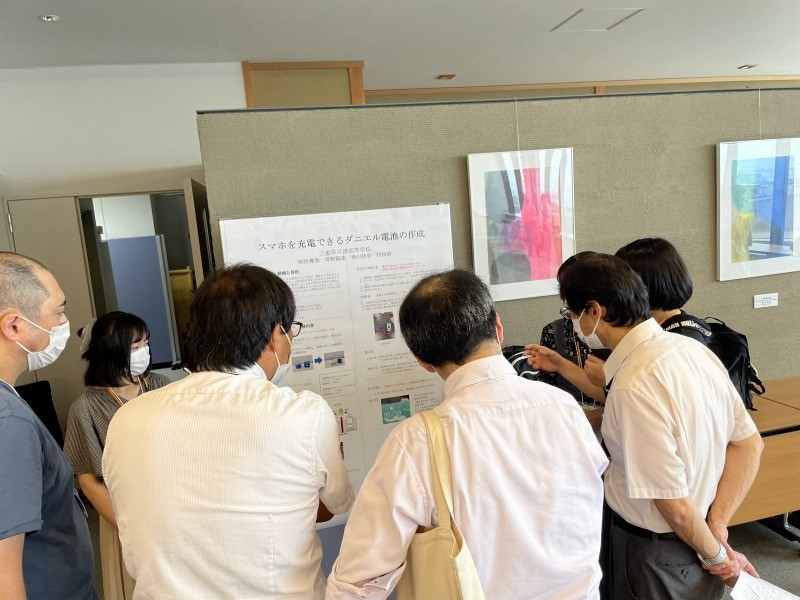

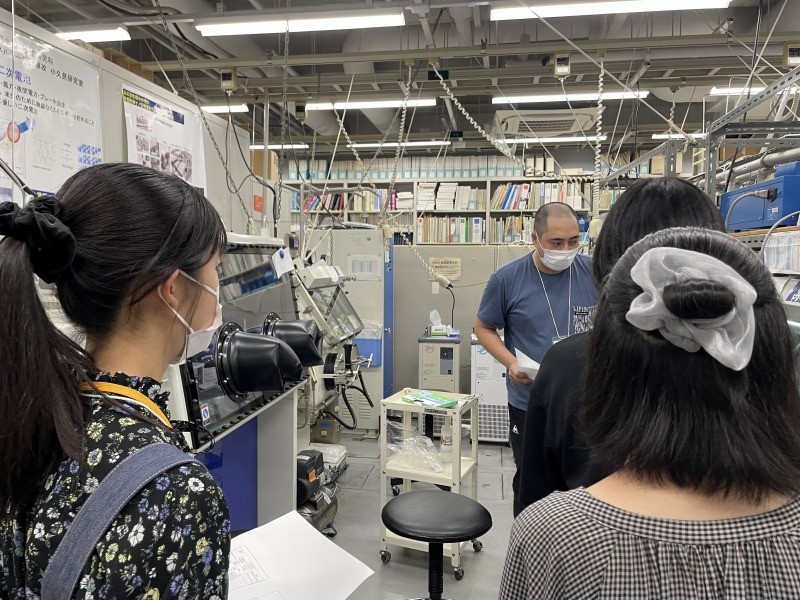

京都大学桂キャンパス発表会[2022.8.27]

8月27日(土)に京都大学工学部工業化学科によるMeet the Kyodai Chemistry inKatsuraCampus 2022が開催されました。

現在、学校で取り組んでいる研究のポスターセッションと工業化学科の研究室見学が行われました。

SSC化学部会電池班の2年生3名が参加しました。

ポスターセッションでは、たくさんの先生方や大学院生から今後の研究の参考となるご意見をいただきました。

また、研究室見学では最新の研究、実験を知ることができました。非常に貴重な時間となりました。

化学グランプリ2022[2022.7.18]

7月18日(月・祝)に化学グランプリ2022が開催されました。

SSC化学部会の生徒を中心に受験しました。

普段の授業やテストで出題される問題とは異なる形式でで、戸惑いもありましたが、精一杯頑張りました。

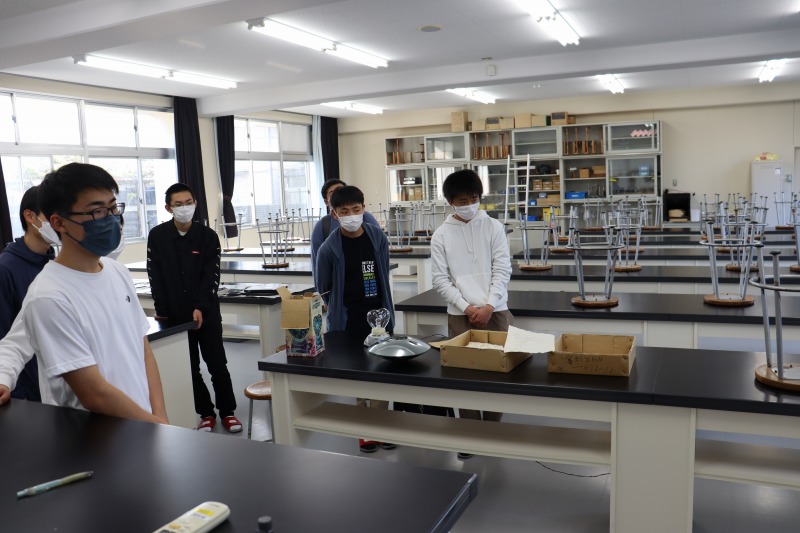

SSC新入生歓迎部活体験2日目・化学部会[2022.4.13]

液体窒素を用いた体験実験の行いました。

-196℃の世界を体感しました。

生物部会 最新更新日:2023年3月31日

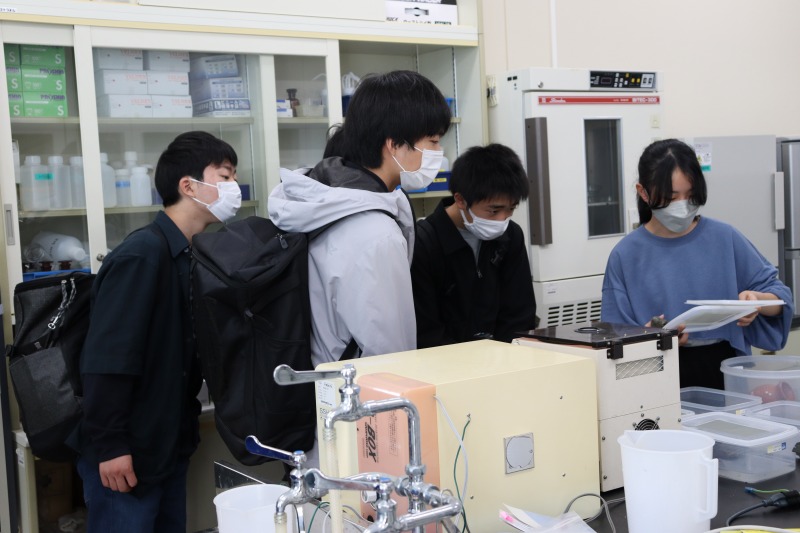

活動場所:理科棟3階 生物室

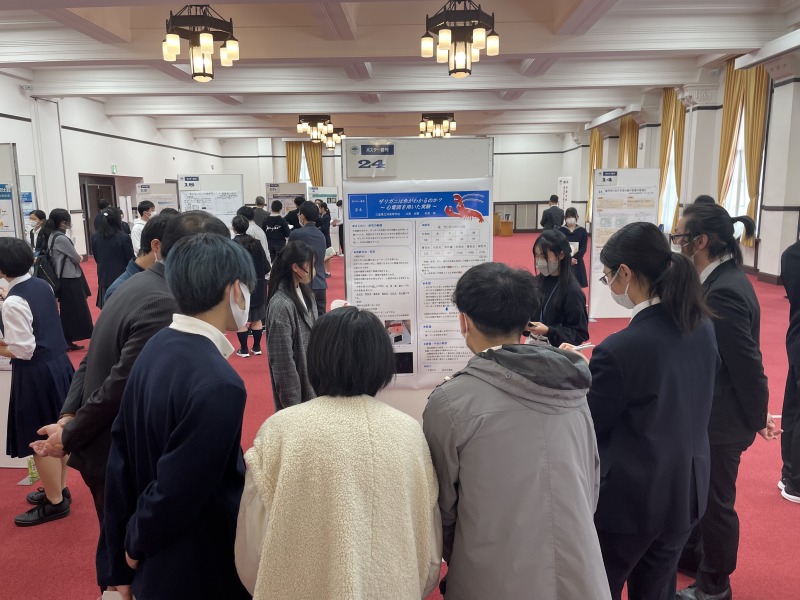

京都大学ポスターセッション[2023.3.18]

3月18日(土)に京都大学ポスターセッションが行われました。

津高校からは、SSC生物部会2年生のザリガニ班が発表を行いました。

全国から34の高校が集まり、研究成果を発表し、意見交換、交流を行いました。

SSC生物部会_鳥羽水族館研修[2022.6.16]

6月は16日(木)にSSC生物部の2年生が、鳥羽水族館研修に参加しました。

株式会社鳥羽水族館 飼育研究部 今川明日翔様に講師をしていただきました。

ザリガニの研究を行っている2年生2名が、飼育方法、生態などについてご指導、ご助言いただきました。

新たな発見があり、大変有意義な時間となりました。今後の研究に役立てていきたいと思います。

SSC実験会・DNAの抽出[2022.5.17]

SSC新入生歓迎部活体験2日目・生物部会[2022.4.13]

SSC新入生歓迎部活体験・生物部会[2022.4.12]

生物部会に見学に来てくれた新入生に生物室を案内しました。

現在飼育中のザリガニやウナギ、活動内容について説明しました。

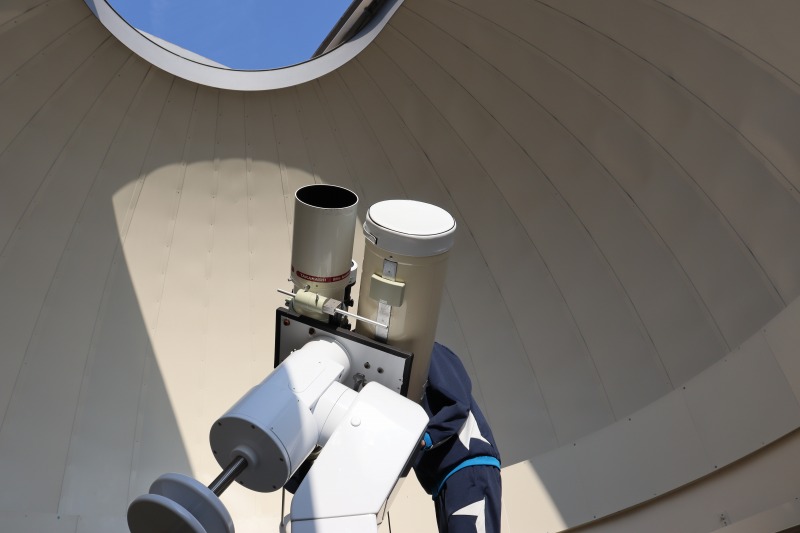

地学部会 最新更新日:2023年1月4日

活動場所:理科棟4階 地学室および天文ドーム

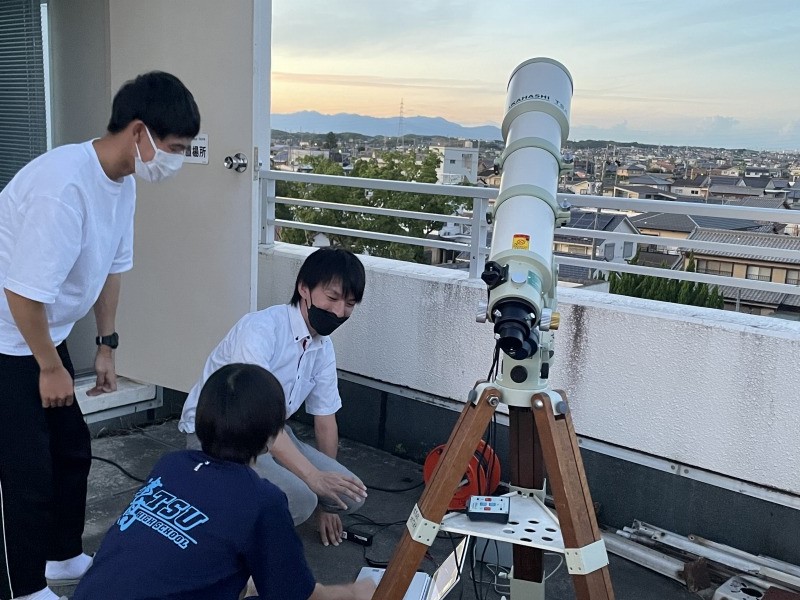

SSC地学部会・全惑星観測会[2022.12.28]

12月28日(水)にSSC地学部会・太陽系全惑星観測会を行いました。

水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星に加え、準惑星の冥王星、エリス、さらには日没前の太陽、月が同時に観測できました。

次にこのように全惑星が観測できるのは、40年後です。

画像は、木星の拡大写真になります。縞模様がはっきりと観測できました。

SSC地学部会・ふたご座流星群観測会[2022.12.14]

12月14日(水)にSSC地学部会・ふたご座流星群の観測会が行われました。

津高校のグランドから夜空を見上げて、流星を観測しました。

SSC地学部会・しし座流星群観測会[2022.11.18]

11月18日(金)に地学部会・しし座流星群の観測会が行われました。

津高校のグランドから夜空を見上げて、流星を観測しました。

流星群の他にも惑星、星雲など様々な天体観測を行いました。

最後に津高校3号館(理科棟)屋上からの日の出を見ました。

SSC地学部会・月食観測会[2022.11.8]

11月8日(火)に地学部会・月食観測会が行われました。

皆既月食と天王星食を観測しました。

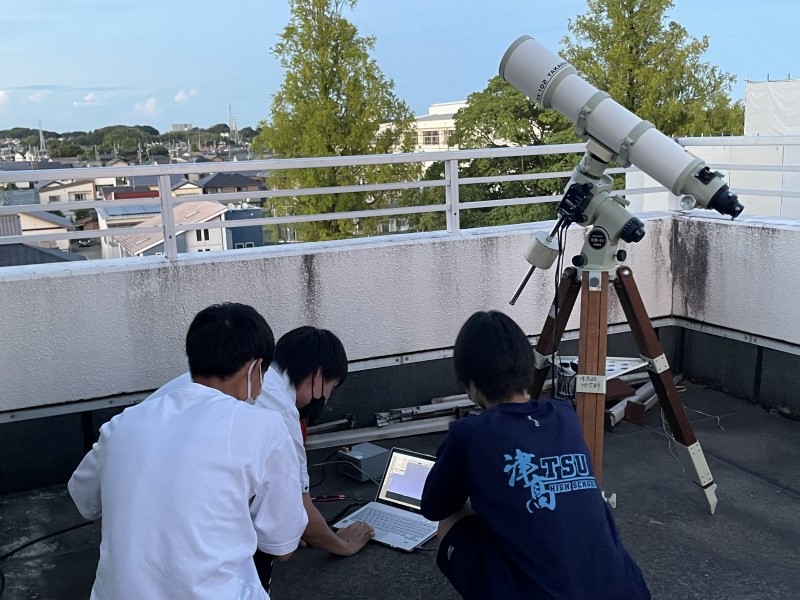

SSC地学部会・観測会②[2022.9.13]

9月13日(月)に地学部会・観測会が行われました。

今回は、北極星や土星、木星、月の観測を中心に行いました。

木星とその衛星をいくつか

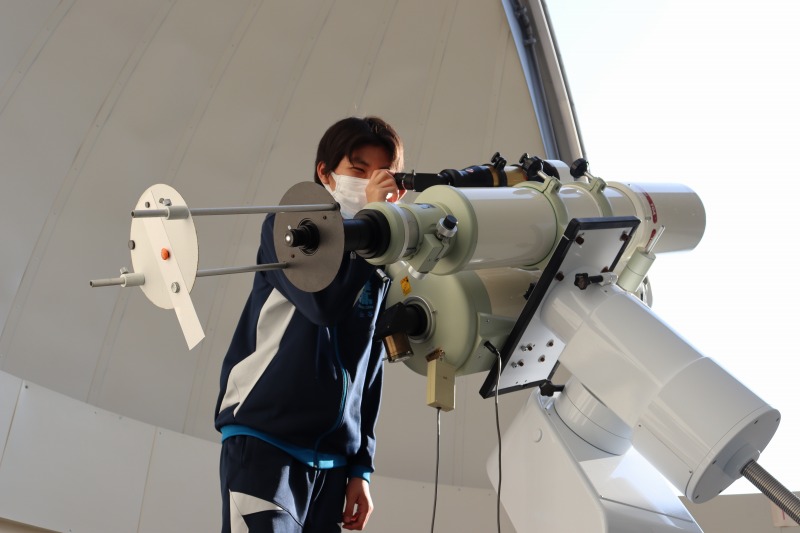

SSC地学部会・観測会①[2022.9.7]

9月7日(水)に地学部会・観測会が行われました。

望遠鏡の操作方法、照準の合わせ方など、実際に月や星を観測しながら確認しました。

三重県こどもの城プラネタリウム研修[2022.8.5]

8月5日(金)に三重県こどもの城にあるプラネタリウムで研修が行われました。

プラネタリウムが新しく改装されたことをうけ、PR動画作成における事前説明会が行われました。

来年3月の発表にむけて準備をしていきます。

惑星観測会[2022.6.17-18]

6月18日の未明にすべての惑星が勢ぞろいするということで、17日から観測会を行いました。

残念ながら、厚い雲に阻まれて、観測することはできませんでした。

SSC新入生歓迎部活体験2日目・地学部会[2022.4.13]

SSC新入生歓迎部活体験・地学部会[2022.4.12]

新入生に歓迎部活体験として、月・太陽の観測を行いました。

青丸内に見える膨らみは太陽のプロミネンスになります。

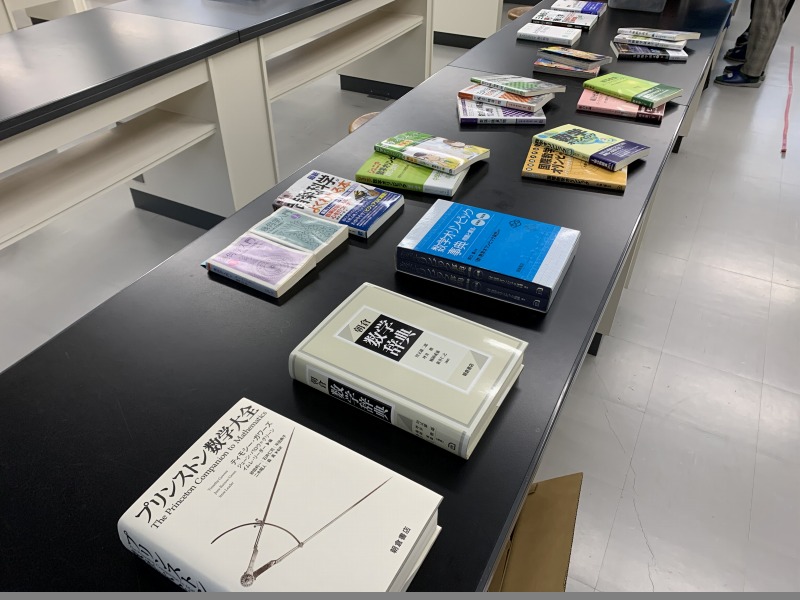

数学部会 最新更新日:2022年11月22日

活動場所:理科棟1階 物理室

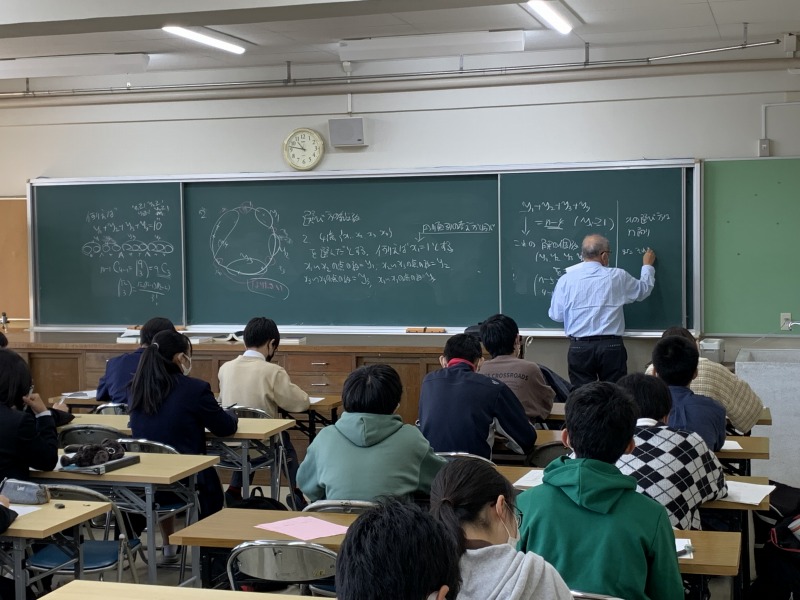

強化講座・数学[2022.11.12]

11月12日(土)に津高校にて国際科学技術コンテスト強化講座・数学が津高校で開催されました。

講師に中央大学理工学部教授 藤田岳彦先生を迎え、数学オリンピックに向けての対策講座が行われました。

県内から多数の高校生が集まりました。

授業で問題とは異なる問題に参加した高校生が挑戦しました。

SSC新入生歓迎部活体験2日目・数学部会[2022.4.13]

新入生が、パズルに挑戦したら、数学部会2年生が考えた問題に挑戦しました。

SSC新入生歓迎部活体験・数学部会[2022.4.11]

新入生に歓迎部活体験に向けた準備を行っている途中、体験用パズルに夢中になりました。

ぜひ挑戦しに来てください。レベル1~5まであります。

SSC(スーパーサイエンスクラブ) 昨年度までのページ

今年度随時更新していきます。過去の様子は以下になります。

2021年度

2020年度

2019/2018年度

SSC研究発表会 最新更新日:2022年4月6日

SSC各部会が開催された様々な研究発表会・報告会に出展した研究テーマ一覧、受賞歴

2022年度 出場研究発表会

SSH生徒研究発表会全国大会;2021.8.5

物理部会:フォトグラメトリによる校舎の3D化

東海フェスタ2021;2021.7.17

Live発表

数学部会:3人で行うババ抜きの数学的考察

動画配信発表

地学部会:人工宝石BISMUTHの秘密

地学部会:一眼レフカメラを使った冬の星ベテルギウスの光度の変化の調査

化学部会:環境の差異が乳酸菌の死滅に与える影響

生物部会:牡蠣の浄化作用によって有機物の量はどれほど減少するのか

物理部会:フォトグラメトリによる校舎の3D化

みえ探究フォーラム2022;2023.2.12

口頭発表部門

化学部会:発泡スチロールの構造の違いによる矛に対する耐久性の変化の調査;優秀賞

化学部会:廃ガラスでレンズを作る;優秀賞

ポスター発表部門

化学部会:スマホを充電できるダニエル電池の作成;優秀賞

地学部会:高田短期大学周辺の地層の考察;優秀賞

Meet the Kyodai Chemistry in Katsura Campus 2022;2022.8.27

ポスターセッション

化学部会:スマホを充電できるダニエル電池の作成

2021年度 SSH生徒研究発表会(全国大会・東海フェスタ)

全国大会;2021.8.5

生物部会:「フタホシコオロギのオスの体格、鳴き声、個体数とメスの飼育環境が交尾応答に及ぼす影響」

東海フェスタ2021;2021.7.17

Live発表

化学部会:超吸水性ポリマーを用いた素焼き板を使わないダニエル電池の作成

動画配信発表

数学部会:理想のケーキを作るには?

物理部会:LEGO Mindstorms ev3 を 使った自動走行車の作成

化学部会:混合溶液の炎色反応の色について

生物部会:天然アユと養殖アユのセルロース分解菌の違いについて

生物部会:フタホシコオロギのオスの体格、鳴き声、個体数とメスの飼育環境が交尾応答に及ぼす影響

地学部会:津高校における天気の変化及び津市の天気予報との違い

第6回東海地区理科研究発表会;2021.12.11

化学部会:素焼き板を使わないダニエル電池の作成

みえ探究フォーラム2021

口頭発表部門

化学部会:素焼き板を使わないダニエル電池の作成;優秀賞

ポスター発表部門

生物部会:ザリガニの心拍数を変化させる原因について;優秀賞

地学部会:一志層群と古琵琶湖層群の化石はどう違うのか;優秀賞

2020年度 SSH生徒研究発表会(全国大会・東海フェスタ)

全国大会

生物部会:「昆虫が色を見分ける要素についての考察」

みえ探究フォーラム2020

生物部会:メスコオロギの交尾応答には何が影響するのか;ポスター発表部門:教育長賞・最優秀賞

数学部会:理想のケーキを作るには?;口頭発表部門:優秀賞

化学部会:超吸水性ポリマーが吸収する水溶液の最大濃度;口頭発表部門:優秀賞

2019年度 SSH生徒研究発表会(全国大会・東海フェスタ)

全国大会

化学部会:「温泉水で食品は美味しくなるのか?」

東海フェスタ

口頭発表

化学部会:「耐熱性セルロース分解酵素の特徴」

パネルセッション

地学部会:「月食と普段の明るさの違いは?」

数学部会:「水切りの跳ねる回数をふやすには」

生物部会:「虫は何しに洗濯物へ?」

2018年度 SSH生徒研究発表会(全国大会・東海フェスタ)

全国大会

生物部会:「フタホシコオロギのオスとメスはどちらが長生きするのか?」

「ポスター発表賞(全国で21校)」「生徒投票賞(全国で15校)」の2賞を受賞。

東海フェスタ

口頭発表 優秀賞受賞

生物部会:「フタホシコオロギのオスとメスはどちらが長生きするのか?」

パネルセッション

地学部会:「明るい月は何等星?」

化学部会:「土壌細菌のセルロース系バイオマス分解酵素メカニズムの解明」

「カイロを長持ちさせるには??」

2017年度 SSH生徒研究発表会(全国大会・東海フェスタ)

全国大会

地学部会:「月の明るさ ~満月は半月の何倍か~」

東海フェスタ

口頭発表

地学部会:「月の明るさ ~満月は半月の何倍か~」

パネルセッション

物理部会:「リニアモーターカー ~安定して走らせるには~

化学部会:「最強と最弱の酢酸を探せ!」

みえ自然科学フォーラム

生物部会:「フタホシコオロギのオスとメスはどちらが長生きするのか?」

© 三重県立津高等学校 SSH