| 私は、製図課題で共同住宅を設計すると聞いて、21世紀型の環境に配慮した建物の設計をしようと考えました。 私の設計する共同住宅も自然と共存していける工夫をしたいと思いまいした。 まず、環境に優しい建築物とはどんなものなのか調べるところから始め、結果、大きく分けて2つのカテゴリーを考えました。 |

| 1つ目は、都会でおきている「ヒートアイランド現象」などの問題を解消する為に、少しでも緑や森林を都市環境の中に取り込める ような工夫をすることです。 |

| 2つ目は、建築物のリサイクルに視点を置いた循環型のシステムの構築を考えることです。建築とは「スクラップ アンド ビルド」 を繰り返すものですから、建築資材の有効利用は社会にとって有益なことだと思います。 また、インフィル構造等、建物が持つ耐久性、更新性、可変性をうまく利用して、建物自体の長期耐用性を向上させる 工夫をすることも、長期的には環境に配慮していると考えられます。 |

|

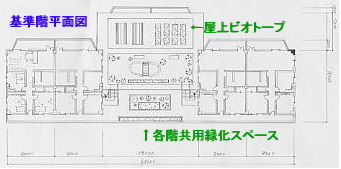

| 私の共同住宅は主に1つ目のカテゴリーに重点をおき設計しました。 略設計の段階で、居住スペースを3つの棟に分け、それぞれを緑化したネットワークで結ぶ配置を考えました。 しかし、各住戸と非常用階段からの距離が長くなるなど、問題点があり、設計をうまくまとめることができませんでした。よって、無理 に棟を分けず、屋上などのデッドスペースを緑化に結びつけることにしました。 (古くはル・コルビュジェが屋上庭園を提案したような経緯もある。) 全ての住戸が共用できる緑化スペースを確保するため、中央の棟を一階分さげて、切り妻型の屋根をくりぬくような形で緑化スペース をもうけました。緑化スペースでは、花壇や自然の樹木がうまく根付くように、屋上仕上げに注意をはらいました。 できる限り自然の土を入れられるように、排水管の設置や土壌下の防水に注意しました。2F天井高を少し落として、屋上スラブに幅 を持たせ排水管スペースを確保したり、アスファルト防水層を厚めにとれるように計画しました。 また、単独の建物で生き物の生息空間の拡大をねらった「ビオトープネットワーク」を構築したいと思いました。 鳥などの生き物の巣は、陰ができる部分が良いと考えて、各階北側に公園感覚の共用緑化スペースをもうけました。 |